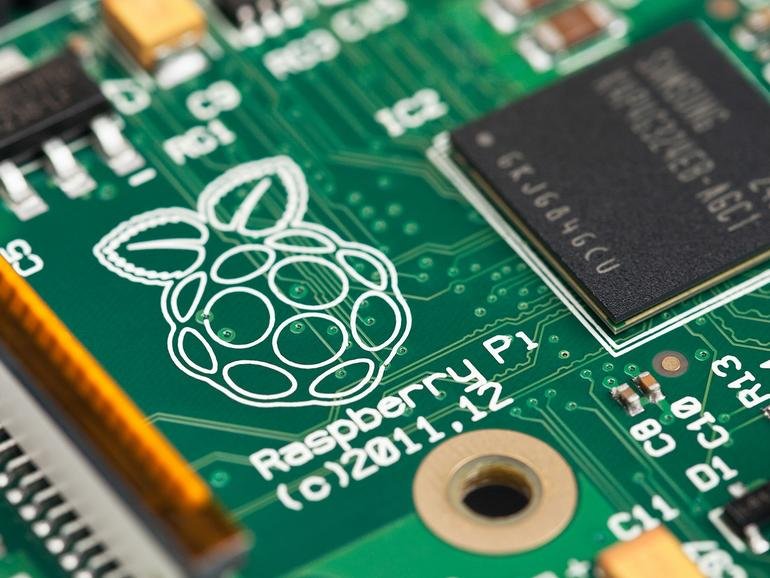

「樹莓派」的故事:一款35美元的電腦是如何改變世界的?

那天早上想要集中精神的感覺簡直就像被上絞刑一樣。

Eben Upton說的是2011年5月,當他與人聯合開發的35美元樹莓派開發板在網上被披露後,自己肩上感受到的公眾期望的份量。

經過5年相對隱匿的情況下折騰這塊板的設計後,突然之間意識到這個項目存在的人數出現了爆發式增長,僅僅2天之內早期樹莓派的影片瀏覽量就達到了60萬。

一開始Upton對BBC技術通訊記者Rory Cellan-Jones報導引起的興趣感到很高興,並且跟妻子Liz描述了一番,後者用嚴酷的現實給他的熱情澆了一通冷水:

她對我說,「你知道現在你得完成這件事了,對吧?」

那是個艱難時刻,意識到我們其實已經告訴大家我們正在做這件事了,我們已經騎虎難下。如果不是為了Rory的話,我們本來可以就這麼玩玩的。

今天,樹莓派已經變成一種現象,是全球第三大暢銷的通用電腦。如果你對電腦感興趣的話,很有可能你已經上手了一塊這種英國製造的板子插在什麼地方。它已經植入到筆記型電腦、平板電腦和機器人裡面;它已經跑到國際太空站上做實驗;它甚至進入到主流媒體,在《機器人先生》這樣的電視節目以及《超能陸戰隊》這樣的電影裡面亮相。我們還沒有提到它在商業當中扮演的角色,從精簡客戶端到工控系統,樹莓派幾乎無所不能。

但是這種成功絕不是打了包票的。樹莓派從某種唐吉訶德式的努力開始,旨在一代人沉浸於技術但對其機制卻毫不關心的氛圍下重新點燃對計算的好奇心。對於Upton來說,這顆種子在2006年已經種下,那時候他是英國劍橋大學的一名教學主管,正在為申請學電腦科學的人數至少感到撓頭。

數字太糟糕了,簡直是一落千丈。世紀之交的適合我們從80、90個地方有600個申請降到了只有250個人。

面對著這麼不感興趣的情況,Upton不禁發問「那些申請者都去哪兒了?」以及「怎麼才能把他們爭取回來?」

▲ Eben Upton,照片攝於2016年女王壽辰授勳儀式上被封為爵士(CBE)之後。圖片:樹莓派基金會

▲ Eben Upton,照片攝於2016年女王壽辰授勳儀式上被封為爵士(CBE)之後。圖片:樹莓派基金會

他說:「我們當時沒有意識到,1980年代方便編寫程式的家用電腦成為了我們的一個非常重要的人才來源。」

「隨著那些機器在1990年代消失,可以借此學習編寫程式的孩子也沒了,然後10年後我們醒來才發現沒人申請我們的課程了。」

「所以其實樹莓派是對此的回應。這是一次非常刻意的嘗試,目的是想重啟那種我小時候就有的機器。」

Upton跟他的同齡人成長於1980年代,那時候像英國BBC Micro和美國Commodore 64這樣的電腦正在設法進入家庭。對於普通的現代電腦使用者來說,BBC Micro似乎很嚇人:一台棕色的厚板機器啟動後即只有一個閃爍的光標,上面沒有任何解釋下一步要幹什麼。

但對於Upton和許多1980年代的孩子來說,那個出現在幾乎空白螢幕上的閃爍光標就是一次讓他們填補空白的邀請,邀請他們輸入BASIC編寫程式語言,讓BBC Micro用聲音和顏色變得鮮活起來。

不過,時間快進20年,在市場占主導地位的電腦——遊戲機和後來的平板電腦和智慧型手機——不再邀請他們去創造,而是慫恿他們消費。

Upton記得,2007年,在一次篝火晚會上,有一位11歲的男孩告訴他自己想當一位電子工程師,但是他卻失望地發現,當時已經沒有可供這位孩子上手編寫程式的電腦。

「我說,『哦?你用的是什麼電腦啊?』他說,『我有一部任天堂Wii』。這讓我感覺很尷尬,這個孩子是那麼的興奮,對我們的職業表現出了那麼濃厚的興趣,但卻沒有一台可以編寫程式的電腦,任何形式的電腦都沒有。他只是有一台遊戲機。」

那時候Upton正在Broadcom當晶片設計師,設計一種晶片系統架構,他意識到自己有阻止這種不鼓勵使用者編碼電腦的趨勢所需的技能。

他說:「作為愛好我開發小電腦已經有很長一段時間了。所以,開發小電腦的能力,再加上意識到小電腦的匱乏是個問題,樹莓派其實是這兩樣東西碰撞出來的火花。」

為什麼樹莓派只需要35美元

其想法是創造一台不僅便宜,而且幾乎可以隨便處置的電腦,價格低到孩子不怕帶在身上或者將它跟其他硬體連在一起去開發自己的電子產品。

Upton說:「要做一台可以隨便破壞的電腦,這個想法對我們來說很重要。」

「價格應該低到給它連接線纜的時候你不會覺得會有毀滅世界的風險。」

但是價格定得那麼低會帶來挑戰。在2000年代中期,35美元的電腦其實並不存在,Upton剛開始做出來的東西跟最後樹莓派的樣子幾乎一點都不像。

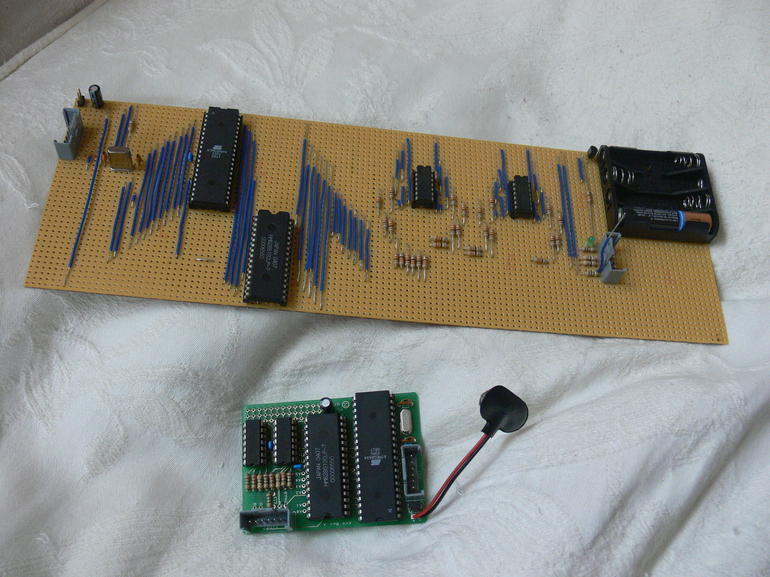

2006年他首次嘗試的樹莓派相對於6年後發布的開發板來說實在是太簡單了,以至於只用手就可以組裝起來,用的是現成晶片和零組件,還有一塊烙鐵。

處理器和電阻過大的原型看起來就像是過去時代的遺蹟——從某種程度上來說,這是在複製1980年代Upton剛懂事時推出來的BBC Micro的能力。

▲ 第一代樹莓派原型,由Eben Upton在2006年手工製作出來的,這個東西跟2012年推出的電腦有很大的不同。圖片:樹莓派基金會

▲ 第一代樹莓派原型,由Eben Upton在2006年手工製作出來的,這個東西跟2012年推出的電腦有很大的不同。圖片:樹莓派基金會

「我做的第一個你可以叫做樹莓派的東西是在Atmel微控製器的基礎上開發的,它可以算繪一點3D圖形;其能力大概跟BBC Micro相當,但是你自己用一塊烙鐵就能做了。它的好處就在這裡,後來的樹莓派都沒法做到這一點。」

Upton並沒有往這條設計道路走下去,因為覺得不夠強大,可用性也不好。不過他並沒有失去設法重新點燃對電腦科學興趣的動力,繼續跟工程師同事和學者討論解決方案。2008年整件事情到達了一個關鍵點,Upton跟劍橋大學教授Alan Mycroft、電子工程師Pete Lomas以及好幾個人一起坐了下來,開始構思為孩子們量身定做的廉價電腦的藍圖。

Lomas是電子設計諮詢機構Norcott Technologies的創始人,他設計了第一代樹莓派的印刷電路板(PCB)。他把10月份那次會議形容為樹莓派誕生的決定性時刻。

Lomas說:「我們很多人都有類似的想法。只是需要那場會議作為讓此事發生的催化劑。」

他說,他們的願景是製造這麼一台機器,可以提供一個窗口,讓使用者窺探電腦是如何工作的——不是一個封得嚴嚴實實的黑箱,它就是一塊開發板,孩子們可以學習每一個零組件,能夠在它工作的適合感受到處理器變熱,並且鑽研板塊運行的開源軟體的程式碼。

樹莓派的名字由來

2008年我們將見證Upton創造的原型機第一次被叫做了樹莓派。

儘管這第二個原型要比第一個手工製作的更強大,但是2008年的這台機器還不是像樹莓派那樣成熟的電腦,只是跑在Broadcom的圖形處理單元(GPU)和向量處理單元(VPU)上——這些晶片同樣是更大的電腦系統的一部分,Upton稱之為「在Broadcom開發板基礎上拼湊起來的東西。」

再次地,那個原型令人想起了Upton成長時一直在用的BBC Micro。儘管比1980年代的那台機器強大了很多,這台原型機也是直接啟動到閃爍光標,只不過這次跑的是Python程式碼。

Upton說:「就像BBC Micro啟動進入到BASIC一樣,這個啟動後進入的是某個版本的Python。」他說機器取名叫Pi(派)就是這麼來的。

至於樹莓這個詞,一方面是他很想學學蘋果、Apricot Computers以及Acorn(晶片製造商Arm與BBC Micro製造商的前身)的水果傳統,同時也是半開玩笑地點一下當時項目玩票的性質。

Upton說:「有很多以水果名字命名的公司,而且『blowing a raspberry』這樣的東西也是故意的。(放屁的意思, raspberry tart(樹莓餡餅)跟fart(屁)諧音)」

次年初,Upton、Lomas、Mycroft、Elite創造者David Braben以及劍橋大學講師Jack Lang和Rob Mullins創辦了Raspberry Pi Foundation(樹莓派基金會),這是一個專注於向全世界傳授創建電腦軟體與硬體所需知識和工具的慈善組織。

▲ 2012年一場董事會上的受託人:從左到右:財務總監Martin Cartwright,教授Alan Mycroft,Pete Lomas,David Braben,Eben Upton與Jack Lang。還有一位同樣在圖右的是Alex Bradbury,當時是基金會的首席Linux開發者。圖片:樹莓派基金會

▲ 2012年一場董事會上的受託人:從左到右:財務總監Martin Cartwright,教授Alan Mycroft,Pete Lomas,David Braben,Eben Upton與Jack Lang。還有一位同樣在圖右的是Alex Bradbury,當時是基金會的首席Linux開發者。圖片:樹莓派基金會

不過即便名字和基金會都已經就位了,但電腦的設計卻開始難產了。這麼低的價格Upton和Lomas沒法找到合適需求的處理器,而且設計樹莓派還遇到了各種障礙。

Lomas說:「2009年我們想圍繞著另一款處理器進行重新設計。但是由於沒法做下去而導致大家意志消沉。」

「零組件太多了,PCB又太大,消耗電力過多,各種各樣的東西都出來問題。」

儘管如此,Lomas說大家都不願突破35美元的價格點。

他說:「當我們首次宣佈價格時,大家以為我們瘋了。我們也曾一度認為自己瘋了,但我們的動力是如果能夠實現的話,那就能吸引很多的孩子。」

與此同時,Upton要在Broadcom的全職工作,完成MBA學業,以及攻關樹莓派這些事情間輾轉騰挪。

他說:「2011年以前很多時候似乎這件事都做成不了,就因為我太忙了。我要做別的事情,這件事不是我的首要事項。」

直到2011年初情況仍進展緩慢,但此時一個機會擺在了Upton和Lomas面前,他的僱主Broadcom設計出來了一款低成本晶片,正好可以成為其人人買得起的電腦的完美基礎。

Upton和Lomas用了一個通常裝在電氣設備和數位標牌內部的處理器,然後把它當作了一台廉價電腦的平台。

這款新的晶片有望撐起一台堪比1990年代末高階機器的電腦——大概相當於300MHz的英特爾奔騰2。當然這不是那種好到讓人興奮的性能,但卻足以提供一台能用的35美元以下成本的機器。

關鍵是,這個基於ARM的Broadcom BCM2835片上系統可以讓樹莓派變得不僅僅只是玩具或者閹割版的電子產品。

Upton說:「這是一大突破,我們有了ARM處理器,ARM 11。」

「不用太多錢我們就有了一個ARM的處理器以及一個能力非常強的圖形處理核心。」

由於跑的是完整的基於Linux的作業系統,樹莓派可以啟動進入到一個窗口式的桌面,典型使用者會把它看成是一台電腦。

Lomas說:「你有一個完整的作業系統,然後你可以把所有免費的軟體開發工具納入其中,那些東西在Linux環境下已經做了好幾年了。」

Lomas說這讓他們有了勝利的感覺,「Broadcom製造的晶片有很多功能正是我們需要的。」Upton和Lomas的樹莓派現在有了必要的「大晶片」(比如記憶體和網路控製器)作為平台保障,更重要的是價格都是平民化的。然而,戰鬥還沒有結束,他們對低價的堅持仍將繼續給基金會帶來巨大壓力。

Upton說:「定價在25美元到35美元之間的依據是那些大的零組件的價格點,然後認為『剩下的不可能會太貴』。當然,這種想法是錯誤的。」

「我們的一大教訓是幹掉你的是那些小東西,而不會大東西。大量10美分左右的東西,而不是若干幾美元的東西會擴大設備的成本。」

▲ 樹莓派Alpha版開發板,2011年首次投產。 圖片:樹莓派基金會

▲ 樹莓派Alpha版開發板,2011年首次投產。 圖片:樹莓派基金會

這還不算,Upton和Lomas很快馬上自己又給自己徒增了壓力。BBC對樹莓派拇指儲存器大小的原型的報導在2011年5月被人瘋傳——報導稱樹莓派將在1年內推出。

Upton說:「報導把我們的形象非常堅定地展示到了公眾面前,我們已經沒有退路,只能設法把它變成事實。」

「所以,2011年整個夏天和秋天我和Pete都待在一起,想方設法要把產品的成本降下來。比如們考慮哪些功能可以不要,找出實現某些功能更廉價的手段等。」

基金會面臨著一場硬仗。創始人們為基金會已經貸款了幾十萬美元,足以將樹莓派的產量從當初的3000提高到10000塊板左右。然而,在電子製造上著仍然是相對較低的量,而這會導致零組件成本的上升。

到了8月份,基金會有了一份樹莓派的參考設計,Broadcom給他們造出了50塊Alpha板。這種板跟5月份展示的拇指儲存器大小的原型很不一樣,支援了很多後來的樹莓派所具備的功能——比如幾個USB 2.0端口,100M的乙太網連接埠,microSD儲存卡讀卡器,HDMI,以及啟動後進入Linux Debian命令行方式。它甚至還能玩一點第一人稱設計遊戲《雷神之錘III》。問題是它在成本上離需要的低點還有不少距離,而且比他們想要的信用卡大小還稍微大了一點。

Lomas說道:「接下來的問題就是怎麼把這頭110美元的怪獸變成35美元的實用解決方案。」他和Upton從8月份到12月份都在琢磨著如何辦到這一點。

將110美元的怪獸變成樹莓派的戰鬥

這塊小板的每一個零組件都有自己的一席之地,Lomas回憶到在權衡每一個零組件的相對優點時不得不面臨十分艱難的抉擇。

舉個例子,比如他們曾遇到如何將樹莓派連上顯示器的問題。他們希望樹莓派品質要夠好,能跟新一點的電視和顯示器協同工作,後者一般都要求HDMI連接埠,但他們也希望舊的CRT顯示器也能用,而這個又要求VGA連接埠,甚至老一點的電視也能連,那種連接埠是復合影片連接埠。最終Lomas說VGA占用晶片的串行連接埠針腳數太多了,這會導致能夠支援的其他功能數量減少,所以他們就選了HDMI和復合影片連接埠。

Lomas說:「我們付出了艱苦的努力。實際上我們放棄了好幾樣東西。我們對I/O進行了合理化,去掉了一些不需要的東西。然後進行了重新組織,返璞歸真。他們給我起了個外號,叫做『職業殺手』。」

那場戰鬥在每一個部分都展開了全面廝殺。每一個零組件都得在成本、品質以及可用性上進行微妙的權衡。

Upton說:「實現3點中的1、2點相對容易,但是要想把3點都做到就非常非常的難,所以引起了很多這類的爭吵。」

一些情況下,Upton和Lomas採用了聰明的規避手段來推動成本下降。原先設計中的一塊專用音訊晶片被6個寄存器和電容以及一個透過脈衝寬度調製產生音訊的軟體取代。在別的地方,他們會先降低規範要求,然後等到後面推出的板子再考慮改進某些缺陷,比方說,一開始給樹莓派選擇了線性電源,這玩意兒在Upton看來是「非常低效」的,但隨後將會被「勞斯萊斯級的開關電源設計」取代。

並不是全都是削減。在Lomas的要求下後來的板子pin數(通用輸入/輸出端口)從26針增加到了40針,使得電腦能夠利用樹莓派控制燈光、開關、馬達,並且跟其他開發板互動。儘管這是一項後面才增加的特性,但據Lomas說它是「樹莓派的很多一部分」,因為促進了大量樹莓派驅動機器人的誕生。Upton同意這種說法:「今天你去問問那些劍橋大學的申請者『你是怎麼想到要學電腦的?』他們會說,『樹莓派和機器人。』」

到了這個階段Upton的工作強度已經達到每週80小時,晚上、週末、在飛機上、火車上,只要工作允許的時候都在弄樹莓派。他回憶起有一次甚至在希斯羅機場登機的適合還在打電話給Lomas,「讓他給我發BOM(材料清單),好讓我在飛機上還能工作,」這話讓他身邊的部分乘客感到緊張。(編者註:也許是BOM的發音跟炸彈相像)

在他們共同努力的這段時間內,並沒有其他的團隊成員或者足夠的基礎設施來支援Upton和Lomas——只有少數志願者到他們家中來幫忙。

Lomas說:「我們起步就只有6個人,沒有辦公室,只有幾部電話,我們做的一切都是透過電子郵件和Google進行的。但是大家的決心都很大,一定要把它做成。」

到了12月,樹莓派的設計終於達到預想的樣子,聖誕節前一週,Lomas在柴郡的Norcott Technologies工廠做了20塊內部測試用的板子。

那天傍晚,也就是距離聖誕節還有3天的時候,Lomas記得自己接通了第一塊剛下線的板子,然後得到了一個不令人愉快的驚訝。

他說:「當我們在板凳上接通第一塊板子的電源時,心都快跳出來了,但是板子什麼反應都沒有。」

「後來才發現我們看錯了部分文件。文件其實經過審核了,但沒人發現。」

幸運的是,問題的解決只需要相對簡單的手工銲接即可——就是電壓軌斷了。

同一天晚上,當Upton抵達工廠時,Lomas還在修最後一塊測試板。在連續6個月不斷工作之後,Upton和他的妻子,基金會的媒體總監Liz,剛剛從康沃爾驅車度假回來。

Upton說:「等我們趕到柴郡時已經很晚了。」

「我把其中一塊插上電,那是一種很奇怪的體驗,因為這是一台我知道可以用25塊錢做出來的機器,但是功能比我小時候的任何機器都要強大得多,比我喜歡的Amiga都要強大得多。」

這塊beta版的板子就是第一代的樹莓派,Pi 1 Model B(2012年2月29日正式發佈)的第一批開發板。Upton和Lomas把這塊35美元的板子功能削減到2個USB孔,100Mbps的乙太網,HDMI 1.3,26針腳的GPIO,還有一塊700MHz的單核處理器和VideoCore IV GPU,可處理100p影片重播的硬體加速。為了堅守基金會的教育使命以及對透明性的承諾,每一塊板都提供了各種基於Linux的作業系統以及一套編寫程式工具。

應付成功

然而,基金會現在遇到了一個新問題——它成為了自身成功的受害者。Upton和這塊板的聯合創造者一開始對Pi的考慮並沒有太多,認為能賣出的數量不會超過1,000。即便Pi的公開亮相在2天內就在YouTube上達到60萬的瀏覽量,板子背後的團隊仍然很謹慎。

他說:「儘管看到大家興趣很濃,但我們仍然認為實際上想要掏錢去買的人會少很多。」解釋為什麼基金會只是把當初的產量略微提高到10,000。

但是火箭式的需求增長並沒有減弱,基金會的產能相對而言似乎杯水車薪,2月29日樹莓派正式開售時訂單已經達到了10萬。

基金會的製造模式是批量加工,加工量是每次10,000件,一個批次的銷售所得用於下一批的製造,這種速度遠遠滿足不了需求的增長。

供應鏈方面的考慮以及消費稅與製造成本令情況變得更加複雜,迫使基金會把生產放到了中國。

Upton和他的同事意識到基金會在方法上需要做出改變。

Upton說:「我們發現產品有大量需求,需求大到我們手頭的資金沒法滿足的地步。」

「於是我們換成了這種授權模式,把設計授權給RS Components和Premier Farnell。」

▲ Eben Upton在南威爾士的索尼工廠,樹莓派的生產地。

▲ Eben Upton在南威爾士的索尼工廠,樹莓派的生產地。

按照這筆交易,Farnell和RS Components負責樹莓派板子的生產和分銷,把生產分包給第三方——一開始是分包給中國的一家工廠,不過自從2012年底以來就轉給了英國南威爾士的一家索尼工廠。

現在回想起來,Upton認為這個授權模式是幫助樹莓派取得今日成功的關鍵決定——這讓基金會極大地擴大了樹莓派的生產規模,並且利用了那些公司全球的分銷網路。

他說:「我至今仍感到最自豪的就是那一變化,因為這是這件事情把價值釋放了。正是它讓我們發展起來了。」

3月初,隨著10萬訂單的累積,網上的大規模炒作,以及新得到的批量製造板子的能力,Upton說他開始意識到樹莓派吸引力的規模。

他回憶起了拿到首批待售樹莓派開發板的情形。

「我記得自己從頂部拿起了一塊樹莓派的開發板,托板上一共壘了50個箱子。」

他說:「我從最上面的箱子拿出來一塊板,然後跑到(基金會創始人)Jack Lang的客廳,接上他的電視,板子能用了。我們又從最底下抽出了一塊,中間隨機又抽出一塊,以防他們把能用的放在最上面。後來再插上電,啟動成功,當時我們的感覺是,『哇,這東西看來要發了。』然後我們在想也許我們能賣出50萬套。」

▲ 第一批的樹莓派 1 Model B產自中國。

▲ 第一批的樹莓派 1 Model B產自中國。

自從2012年樹莓派 1推出以來,這股勢頭就沒有放緩的跡象。201年,全球售出的樹莓派開發板超過了2200萬,迄今已經發佈了3代,最近的是樹莓派 3 Model A+,這款25美元的板子相對於2012年推出的機器已經有了大規模的升級。這種成功為一項廣泛的教育拓展計畫提供了資金,2017年該計畫透過編碼俱樂部的形式為超過15萬兒童傳授了一週的編寫程式知識,並且透過該基金會的網上項目令超過850萬人受到了教育。

從6個人起步的基金會現在已經發展成一家國際性的組織,在英國和美國軍設有辦事處,他們還開設了一個分支機構,Raspberry Pi Trading,來處理工程和交易活動方面的事務。甚至還有個小時候後倒騰樹莓派的人現在也加入了他們的硬體團隊工作了。

對於Upton來說,樹莓派成功的證據不僅僅是賣出去的數千萬塊板子,而且也在於它讓新一代的人也擁有他當年用BBC Micro編寫遊戲時感覺到的那種興奮感的能力。

他說:「甚至很早你就開始能看到那些孩子們趴在客廳地板,看著街上樹莓派的電視的圖片,就跟我們過去一樣。」

數年後,那些孩子紛紛進入大學,而申請劍橋大學電腦科學的數量再度開始攀升。

「我們現在人數已經漲到1000人了——你開始看到一切都變得不一樣。」

Upton不斷強調樹莓派不是一個人的創造,從早期就是一群軟硬體、營銷、案例設計等方面專家的集體產物。這一點在今天更是如此。

他說:「我們喜歡對賈伯斯的那種敘事手法,對Woz的那種敘事手法。但是當你開發的是像樹莓派那麼複雜的東西時,故事就不是那麼講的了。」

有個例子很能說明問題。那就是基金會是如何建立起這個龐大的樹莓派會員社群的。這幫人經常相互幫助並且分享自己項目。這種強大的社群感很大程度上是由Liz Upton(現為基金會媒體總監)促成的,2011年她從一名自由職業記者轉為自願為基金會全職工作,Eben說她「發明了很多我們仍然用來跟社群互動的技巧」。

回顧過去,儘管Upton對基金會在2012年推出樹莓派 1的成就感到自豪,但他說2014年的樹莓派 1 Model B+才算是他們打算要做的電腦的樣子。

他說:「如果你看看Pi 1 B+的話,你會發現那就是我們希望在2012年時能做出來的東西,但是必須做出犧牲。」

「之後我們得以增加更多的GPIO,形態因子也更加合理了,USB孔增加了,能效也更高了。」

該電腦的成功讓實現樹莓派原先的願景變得可能。這款電腦推出的第二年,技術愛好者購入了超過250萬台樹莓派,原先開發板數量少的挑戰沒有了。

下一個要推出的版本將是樹莓派 4,不過Upton預計這款可能會跟之前的有很大的不同,需要遷移到一種全新的片上系統,從而支援更快更高效的處理器。這將是自樹莓派 2以來的最大挑戰,Upton說他們雄心勃勃的打算是在2020—2021時間窗內推出這塊開發板。

單板電腦在今天不值錢,而且對於冒充成樹莓派那樣的小東西——不管是香蕉派、橙子派還是草莓派,你也不能提什麼要求。但是如果樹莓派沒有被做出來的話,世界會有什麼不同呢?

Upton說:「這是個很吸引人的問題——但是沒人知道答案,對吧?」

他猜想也許Arduino會從製作微控製器開發板延伸到製造低成本的SBC(單板電腦)或者BeagleBoards的SBC也會降到樹莓派的價格。也許他和樹莓派的創造者們只是運氣好點罷了。

「也許這只是一個時機剛好成熟的想法,而我們正好從中插了一腳。」

Upton說,從某些方面來說,樹莓派的誕生需要一定程度的缺乏經驗。如果他和他的同事一開始對所面臨的挑戰更清楚一點的話,他們也許就永遠都不會著手去幹這件事了。

他說:「知道嗎,我認為我們就是太幼稚了。」

「一邊是知之甚少,不足以讓你為大膽的事情做好準備;另一邊是懂得足夠多,足以讓你整合一直團隊的力量。這兩者之間有著微妙的界限。」

「從某種程度來說,缺乏知識於我們而言是一種恩惠。我們不知道什麼是不可能的,所以我們做成了一件不可能的事。」

- 資料來源: Inside the Raspberry Pi: The story of the $35 computer that changed the world 作者:Nick Heath

- 本文授權轉載自 36Kr

加入T客邦Facebook粉絲團