设计的踪迹

人之工

人们都在说“故乡沦陷”,我倒没有太深的感受,不过作为一直在回乡的人,真切可以体会到那种被抽空后那种奄奄一息又大口喘气的干燥和虚弱,那些原先散落在乡间与人家的气息似乎是全被抽走了。或许是因为长大了离乡了,以现在的身高和视角看到的是现实的东西,的确如此,在小时候看到的包围着自己的无边的世界,你用 Google Maps 去看,会吓一大跳,以前是何等的夜郎自大。但这种抽空是确实的,当身体在儿时那无边世界中移动的时候,你会发现旁边的道路、田野、河流和山峰,它们将失去名字、失去故事、失去传说,这些气息是无法写进地方志无法被 Google 扫描入库的,它早已经失去传承的意义。

那些有传说的山峰总是长得像什么,或者山顶有一块突兀的大石头,这很常见,有了传说和故事,让那些山峰和石头在儿时的眼睛看来是非常神秘,并且与朋友们争论那些大石头的里面一定有东西,宝藏之类。最后终于爬了上去,结果是太失望了,因为接近看,它太普通了,没有远处看时那种烟雾缭绕,不过石头是无法炸开了,所以不能否定里面的东西。长大之后再去看,更普通了,就一块大石头,里面还能有什么东西?

可有一些东西,一看到它就可以激起十年二十年前的感受,比如水井旁那平坦且边缘光滑的洗刷用的石板,它摸起来也和儿时一样。这些石板中有各种肌理的石料,有各种形状的,有的是将一块恰好平坦的石块搬来的,有的是人工打制的,无论它是怎样的坚硬,还是会被一次次的冲刷打磨光滑。我喜欢人工打制的,不喜欢那种未经修正过直接拿来使用的,虽然这样大的面积和这样平坦实在少见,多年之后,我依然是这一种喜好。

自然之物,虽然有它的形成逻辑,但本质上来说它是没有意义的,虽然人们可以观赏和使用它,但如果未留下人工的痕迹那么它自身在本质上依然是没有意义的,它只能呈现观赏和使用这个行为的意义。比如拿一块天然平整的石块和人工打制平整的石块比较,两者都可以垒叠,但前者的垒叠的意义是包含在人的行为之中,但后者的垒叠意义是它的人赋命运。

设计是人工制品,artifact。两件看上去差不多的东西,一个是自然地,一个是人工制作的,那么后者才会被称作是设计,即判定是否设计不是依据它呈现的样貌来决定的。

当我们看到远处的山峰,或者捡自溪流的卵石,发现它们像什么,我们赋以它们故事,这个过程之中山峰和卵石并没有成为主体,只不过是媒介。当人类的祖先用一块石头来击打另一块石头,或者在岩壁上发现一个像什么的印记而自己动手去勾勒的时候[1],设计就诞生了。

设计的进化

Olduvai 峡谷的石器(距今250万年,图片来自 BBC 的 A History of the World in 100 Objects 节目)和 iPhone 4。

从原始的打制石器到 iPhone 4 之间,在这250万年的跨度之间可以划出无数条线,关于设计的进化也可以划出很多条。里面也有一些看似平常不过,但细想一下也会给人带来疑问的现象,人类发展的历史有很长的线条,也有很短的线条,设计的进化史亦是如此,比如我们现在的有些行为可以直达古人,没有太多的演化。

我们现在也还在使用石器,尤其是一些日常用品还未工业化之前,那些石匠们打凿的东西,它们发展到如今的样子相对于人类进化史来说,是非常缓慢的;同时,在一些非常态的状况下,我们依然会像原始人一样使用石头来敲打或捣击;甚至是,无意间碰到一块水滴型的石头,会情不自禁的拿起,而150多万年前,人类开始使用手斧,它们都是被打造成水滴型;不奇怪的是,我们现在到处都有水滴型的设计。

原始人寻找平坦的表面,因为它们易于支撑,我们现在到处是制造的平坦的表面,同样还是会被平坦的表面给吸引,当我们在野外活动看到平坦的表面的时候就会驻足休息。

旧石器时代晚期,人类学会了打孔,在采集或加工的石头骨头上穿孔,用绳子穿过并佩戴在身上,这是一种装饰,现在我们与这样的情形相差不是很大,与开始学会打孔这一步相比那就是平淡无奇。

新石器时代,人类开始制造陶器,开始制作容器并且在其上绘制图案,这些容器有柄有耳有足有嘴,我们想在使用的锅碗瓢盆,至少在形状上来说相差不是很大。

那么设计到底在什么维度上进化的呢?

那些人类一直喜欢的

上图来自一个我很喜欢的网站,叫做 Things Organized Neatly(整洁整理的东西),包括各种各样的东西,它们被非常有序的组织和排列在一起,非常让人着迷,让人感到很舒服,它们是美的。

虽然未查到相关资料,但可以很自然的想象出这样的场景,就是人类的祖先很可能一早就会整理和排列了,比如当他们开始采集东西之后。但不用质疑的是,整理这个活动贯穿人类的进化史,波及每一个人,人都会整理,都会识别出间距和相同的间距。

有很多属性或东西是人类一直喜欢的,比如说上面说的平坦的表面,可能开始的喜欢在于它的独特性对可供性(affordance)[2]的指示,随着功能认识的日常化之后,特征供认知的符号性就得到加强,所以现代人看到一个平坦的表面,如果刚好时机合适,可能你会自然的坐上去,但通常人在主观意识上不会将平坦与它的 affordance 直接关联,我们喜欢平坦的表面,我们是对其符号性作出的反应。

笔直,也是人们一直喜欢的属性,诸如平坦和笔直这些属性,在自然界严格说是不存在的,只有近似和类似的,那么人对这些属性本质的理解开始于对人工的认识。人可以制造出更平坦,更笔直的东西,接着平坦和笔直的特征就可以符号化的认识,并且形成平面和直线的抽象概念。

所以,这些人类一直喜欢的东西,正是人类对自己进化的肯定。

人如何认识设计

我们如何认识和感知到一个设计,这是一个非常复杂的问题,在此讨论就越过或不陷入认知心理学这一层。我们如何来感知物品,我将其分成两种,表面感知和属性认识,这两种感知方式是同时发生的,只不过不同时间有不同的主次,比如当刚开始看到一个物品的时候,表面感知占用你主要的精力,而当你开始分析形状、颜色、材质的时候,那么表面感知就推到隐蔽的一方,属性认识站在前面,但任何时候这两种方式都是一起驻扎的。

表面感知是什么?这里专指物品,而避开建筑空间为了便于理解,其实相差不大,只不过一个表面朝外一个表面朝内。一个物品占据一定的空间,那么它与空间的分割面是这个物品的外表面的一部分,而我们“表面感知”所感知的那个表面就是由分割面支撑起的,它并非是确切的外表面,简单说就是有所有外表面信息围成的一种包络。这里还是借用了 James J. Gibson 的认知就是挑选出信息(picking up information)的观点。[3]

为便于理解,我们可以把表面感知想象成对一层模糊有厚度的信息集合(或可以想象成流体)的认识,但我们的注意力、意识和理性开始聚焦在某一部分的时候,这部分就变得清晰起来,对于这部分的认识就是属性认识。

我们看物品就像在“表面”扫描,不断的挑出信息,在表面感知时,这些信息的挑出可能是弱意识的、隐含的(但是非常重要的),而在属性认识的时候,就是强意识的、明显的。

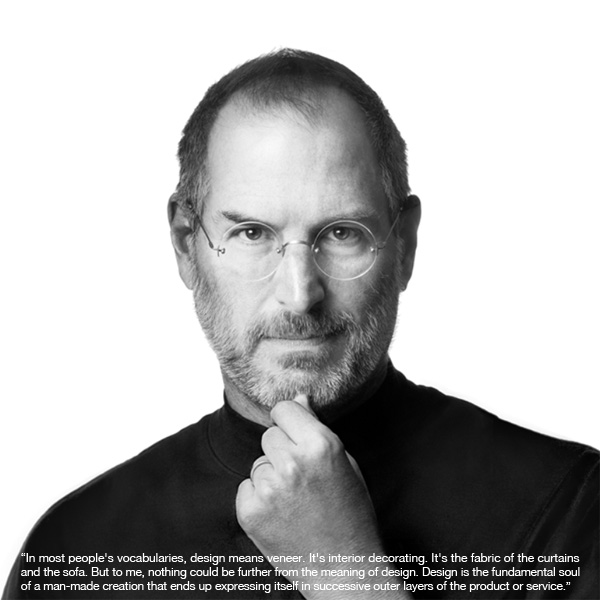

那么,我们如何认识设计?首先要回答设计是什么,它是不是可以像物品一样被人感知和认识。这里仍然越过设计定义部分,不过我想在这引用一下 Steve Jobs 对设计是什么这个问题的一个回答:

“In most people’s vocabularies, design means veneer. It’s interior decorating. It’s the fabric of the curtains and the sofa. But to me, nothing could be further from the meaning of design. Design is the fundamental soul of a man-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the product or service.” — FORTUNE 杂志,2000 年对 Steve Jobs 的采访

在 2003年 The New York Times 的 The Guts of a New Machine 文章中,Steve Jobs 说到:“Most people make the mistake of thinking design is what it looks like, People think it’s this veneer — that the designers are handed this box and told, ‘Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” 非常一致的说法,Jonathan Ive 曾说过 Steve Jobs 对设计的理解不是学术化的,而是作为一位实践参与者,但是我认为他 2000 年的这个解释可以理解成是具有学术高度的,虽然是白话,人人都能理解这句话的字面意思,但是亲身达到这个程度不仅需要洞察力或 Vision,同时它需要有信仰。

我们限于讨论人工制品中的设计是什么,或者设计在人工制品的哪些地方?如果你接受 Steve Jobs 的理解,那么设计一方面是人工制品本质的灵魂,另外它也出现在人工制品的外层,即上面说的“表面”。但是,不能忽视的一点是,在表面的设计是作为人工制品灵魂的一个自我表达。

那么我们怎么感知和认识设计的问题就成了,我们如何感知和认识表面的设计以及如何通过表面而通向灵魂。人们需要在乎作为灵魂的设计吗?不是这样理解,而是人是怎样与作为灵魂的设计相连的。我购买一个人工制品,作为使用者我不需要去追问设计者的意图是什么?它不是物品的灵魂,当我们体验到它的优秀和独一无二的时候已经连接起它的灵魂了。

人类制作物品经历漫长的进化,人们与人工制品的关系也发生了很大的变化。人类祖先在打制石器的时候,关系是单纯的,比如祖先A懂得怎么打制手斧,祖先B就在旁边看和学然后打制自己的手斧。然后出现分工,出现了工匠,由专门的匠人来为你制作物品,制作工艺只在工匠中流传,此时工匠基本是附近的,不管如何你仍然可以看到制作的过程,或许不是时时刻刻看在眼里,但是通过你的经验可了解物品是如何制作成的,比如平时听见村里铁匠的叮叮当当声和你从铁匠拿买来的一把菜刀是可以联系起来的。集市的扩大和贸易的出现,让使用者和制作者的距离又拉远了,由此就有了品牌,人们需要借助非自身的经验来认识物品。工业化之后,人与产品的距离又发生了一次大变化,产品的使用者完全与产品的制造脱离,像 Apple 等在产品介绍会有一些制造的视频,但它的作用不是让使用者看明白制造的过程,而只是传递一种信息——我们是精工制作的,而信息在人对产品的认知中占有非常重要的作用。

在讨论人与物品的距离之变时,历史的发展还有其他的一面,比如物品自身的进化,从手斧到 iPhone 就可以看出变化,从物品的原型进化到各种有复杂结构和智慧含量的产品,即这种距离之变是进化的必然。另一个角度是,相对与物品的进化,人的进化是缓慢的,而物品是以人为中心的,所以在人与物品距离拉开的时候,确切说与物品的制作拉开距离时,中间建立起了其它的联系,而设计就是联系起人和物品的通道。

灵魂与表面是一体的,一个是精神一个精神寄托的实体,不存在脱离实体的精神存在,人们只能通过与实体的接触与灵魂相通,一个物品灵魂的优劣全都在表面上忠实地映照而出,所以不存在简陋的表面包裹精致的灵魂这样的物品。如果表面相同,那么灵魂也是相同的,有人会问 Apple 的很多产品表面与其他产品比如山寨品差不多,是不是它们的灵魂也差不多,不是,一个这里表面的定义是上面说的“信息包络”,另外一个它们的表面即使是外壳不是差不多,而是它们之间的差别非常非常非常大。

设计的踪迹

原始人打制石器,留下的粗制的表面,与现代工艺加工的高精度表面相比,可以看出设计进化背后是人类操控能力的进化,操控能力的进化亦带来了意识层的认识变化,比如原始人在打制手斧的时候就未必意识到平面;打制石器时是原始人用手来控制石头在另一块石头上撞击留下痕迹,现代工业时期是人通过智力成果比如数据来控制机器完成预期的特征;从石器的痕迹可以追踪到打制的过程,通过机器生成的特征一样可以回追到设计源头;我们认知人工制品,并不会想同生产它的那些机器交流,依然还是同背后的人交流;在手工业时期,人工制品上的人文品质来自于用手制作这件物品的工匠个人,而进入现代工业,人工制品上的人文品质来自于设计,比如摸着一块金属面板,鲜有几个人会去体会冲压它成型的机器是多少吨位,它是如何强有力,金属在它面前又是如何的温顺如何具有可塑性,我们只会感受到这种金属材料被操控被处理形成的手感和温度是如何的舒服和合适,将其归功于人的操控力而不是机器的,所以此时设计就成为人工制品确切说机器制品的人文痕迹。

手工制品会留下手的痕迹,这个痕迹并不是说工匠的手印留在了制品上,或许在制品上你都分辨不出是使用哪一种工具加工的,所以这里说的痕迹是指人文意义上,这个人文意义也并非是指一种知道是人加工之后无端附加的情调,而是指使用者和制作者在人如何制作东西这一点可以产生对话或共鸣之处;但到了工业制品,这种人文痕迹脱离开制作,更加非身体化了,它们就是设计。

以前我们说过[4]设计是天生具有目的性,设计必然有意图,设计作为有明确和强烈意图的行为,它就必定留下“作案”的踪迹,通过对这些踪迹的追溯,我们可以接近意图的源头,而这个源头是产品灵魂的最主要促成因素,所以我们可以通过对踪迹的追寻去直接地认识产品的灵魂,否则你只能在潜移默化中接触它。

设计“作案”的踪迹是什么,有哪些?容易理解的比喻就是如同看画,绘画“作案”的踪迹是笔触,可是如上面所说物品尤其是现代工业产品上是没有设计师的字面意义上的痕迹的,那么什么算是呢?一条独特的线条和轮廓就是,因为设计师想做成这样或想做不一样的,或许有其他因素,那么这条痕迹就是可追踪的了。但是多数情况,不会有这么明显,比如产品的轮廓看起来非常平常,或者是一些看似独特设计的轮廓你追踪不到什么,似乎是设计师一时兴起而画的,恰如你刚系好鞋带准备开始追踪,一抬头没想到就碰到了死胡同的墙壁了。

我们追踪设计的痕迹,不是猜测设计师的思路或者完成制造过程等逆向工程,而是解读设计去寻找产品的灵魂。轮廓这一条显而易见的踪迹,追踪它要么不知所终要么无功而返,因为我们将轮廓的概念狭隘化了,比如一般的产品的轮廓指的只是外边框,顶多在增加一些特征轮廓,比如面板或屏幕的边框。而这些边框轮廓可能只是设计和产品的一部分,如果要找到可追踪的痕迹,需要将轮廓这个概念扩大,而不是限制于外边框。

那么那些可追踪的踪迹是什么呢?

轮廓和接缝

当两种及两种以上状态不均匀连续的表面相遇,它们就在相遇处形成了轮廓。这就是扩大化之后的轮廓概念,一个物品上两个部件相遇就形成一道接缝,它是轮廓;当同一个部件内一个斜面与一个平面的形态相遇也在这个部件内形成了一条轮廓线,有时在设计上可能是曲率连续,在这一旦在视觉上出现了不均匀连续,就将其分为两种状态,比如在汽车的引擎盖这么单一的物体上就有几道内部的轮廓线;当一个物品的状态与空气相遇,显然是状态不均匀连续的因为是两种物质,那么它们相遇就形成了物品的外表面,外表面就是轮廓;这个外表面在观察者视平面上投影形成的边界线就是平时我们最熟悉的物品的轮廓,也就是上面说的“外边框”。我们在平面软件中碰到的“outline”和三维软件中碰到的“wireframe” ,就是这种轮廓概念的一种表达。

这个概念扩大之后的轮廓就可以定义多数物品的设计特征了,它也给了我们很多可追踪的踪迹,我们需要找一条最直接的,通过它可以窥见物品的灵魂,人工制品的灵魂。

它就是接缝。

我们通过接缝,可以通向产品的内部,同时它也是一样给我们留了一条通向其灵魂的缝隙。

并不是所有人工制品都有缝隙的,是的,比如碗、碟、杯子、筷子之类,有很多都是单一材料连续一体的,它们身上在完好时就没有缝隙,如果我们从另外一个角度来看,也就是这些产品,它们在人类制作东西的历史上是非常缓慢的进化着的。

而看看我们周围的,比如此刻就在你旁边的人工制品,它们都是有缝隙的,可能现在你才发现,它们的接缝是如此的多,几乎就是由这些接缝来定义的产品,不是吗?因为这些产品都是多个零件组合起来的,而当零件和零件配合在一起就形成不可避免的缝隙。而人工制品的灵魂源自哪里?源自物品的制作,而接缝揭示物品制作的逻辑,它就是我们用来追踪的最直接的踪迹。

接缝的历史

最早的打制石器被认为是人类制作工具的开始,虽然在学术范围内是没有异议的,考古挖掘也提供足够的证据,但是在人们心中,总是认为这些早期的打制石器和从自然中捡到的石头没有太大的差别,因为看不到人工的痕迹,这个人工的痕迹不是指石头撞击石头留下的痕迹,而是可明确识别出是人加工而成的踪迹。

但是当我们面对那些打磨光滑,穿孔的石器(或骨器贝壳类等)就没有疑虑了,因为它们只能通过人工才能实现。当人类祖先开始编制,开始将细绳穿过钻出的小孔,开始在石器上绑上手柄……人类制作物品的历史就向前跃进一部,因为开始有组合了,尽管单一形态的物品制作也在进化之中,但明显是前者推动了制造史的发展。

当把一块石头叠到另一块石头,将一根木头连接到另一根木头,两块石头和两根木头的关系就在它们交接处表现而出,如果说工艺是干预和操控,那么交接之处的缝隙正好表现出人类制作物品留下的踪迹。

斯卡拉布雷(Skara Brae)的新石器时代建筑遗址,图片来自维基百科。建造时间是约公元前3180到公元前2500年之间,比金字塔和巨石阵还要早,因为当时缺乏木头而且石头原料不需要再加工就可以用,所以在没有加工石器的工具情况下,他们也能用石头来制作家具,你可以在图片上看到最显眼的橱(一般认为是衣橱)以及四块石板围城的储物箱。看着图片你几乎可以模拟它们是怎么建造起来的,石头叠加的顺序,因为我们可以从石头的接缝来追踪建造的逻辑。

能让人看着就感动到要哭的印加石墙(如果还没有哭,请搜索 inca stonework ),著名的库斯科的12角石,在图片来自维基百科。印加时期(15世纪)的一些干砌石墙搭配紧密到插不进刀片,大量的多边形石块相互咬合,那些边缘的小切口看上去是多么的现代,而实际上这种技法很古老。秘鲁是地震频繁,但这些印加石城却屹立不倒,和这些石头编制的方式有很大关系。可以看一下 Hans-Christian Schink 拍摄的一张照片,在这道石墙中你可以看到两种接缝,一种是人工的接缝,一种是自然的裂缝,你可以从这两种缝隙的比较中体会人工制品和自然物的差别,这道自然缝隙或许就是地震带来的影响。在前印加时期的 Ollantaytambo 有巨石墙,但巨石之间被分割开填入小型的石块,图片见这,也是为了抵御地震。一些印加石匠工艺在古埃及就可以见到,同样是为防地震的,比如放置在建筑转角的有折角的石块,而且这个折角非常小,这些多边形石块切割也可以在金字塔中看到,一些比较可以见此,似乎在介绍古希腊和古罗马的石匠工艺的书上也可以见到。

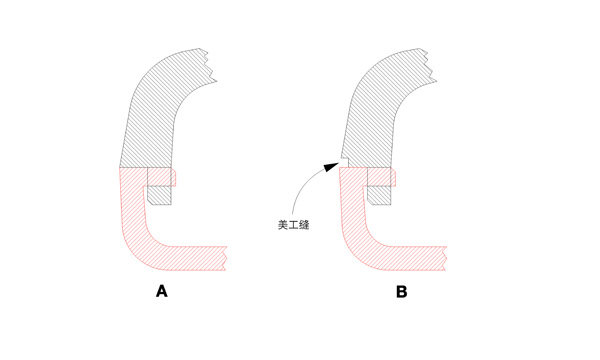

这些接缝并不是一条简单的分割线条或者就一道缝隙,它是经过精致处理的,比如说形成缝隙的石头的边缘经过打磨,形成一圈小的斜面,就如我们现在做的一些“美工缝”的处理一样,带来了精细制作的接缝和轮廓感。此时,接缝就成了建造的表达输出途径了。

Alvar Aalto 的 Muuratsalo summer house (也叫 Experimental House ),图片来自这,阿尔托使用不同的砌砖法拼出不同的肌理。砖墙发展到固定或标准的形式,像是这一种人类的制作物品的文明发展到了成年,但人类不会止步于对造物的追求,因为一旦陷入既有方式人类就失去了操控力。肌理是类同元素的组织形态,如果类同元素之间是通过人工组合的方式拼贴到一块,那么接缝就是表达它们如何组织到一块的。在这个阿尔托的这个夏季别墅外边,还有刷成白色的砖墙(见这,或更清晰的图片见这),虽然砖被涂料覆盖,但是我们依然能感受到一块块砖组成的肌理,因为接缝依然在表达这种肌理。

上图左来自这,右来自这。如果说到接缝,无论如何都要说到斯卡帕,如果说接缝是人类文明痕迹,那么斯卡帕歌颂它并把荣耀归于上帝,它直通上帝。城市笔记人曾写过一篇文章叫做《接缝(seam+joint):斯卡帕时代的终结?》,或许他就是最后的舞者。可以在 Flickr 或豆瓣 Zhizhong 的相册(奎里尼基金会和 Brion 家族墓)上欣赏更多斯帕卡

城市笔记人在那篇文章中写到:“到了20世纪这个工业化时代,当实体砌块材料变得如此昂贵、贴面和覆层不可避免的时候,建筑师们对建筑身上要不要体现接缝有了分歧。”但不管是否体现,接缝总是存在,不管设计师是如何得想掩盖虚饰,如果接缝不能表达自己的真实构造状态,它会掉下来的。

距今四千多年的巨石阵,它们是通过卯榫结构搭接在一起的(图片来自这),一般认为这种工艺是从木工哪转变而来的,资料说明公元前2500年埃及的45米长的太阳船(Khufu ship)就用到了卯榫,在图上模型展示的是通过系缝将木板组成一起。通过绳索来绑系两件及以上部件,是原始时期最自然的方式,我们可以从古埃及的关于木匠的壁画中可以看到(一,二),第二副图展示的是脚手架,我们目前也还在用,而卯榫的大范围应用还需要工具的发展,进入铁器时代。

这是 V&A 馆藏的明代黄花梨四出头官帽椅。人们怀念老式木工,怀念卯榫结构,最主要是觉得卯榫才是真正的两块及多块木头连接的合理又合情的方式,用钉子或者胶水是肤浅的,它更像机器的逻辑,而不符合人类因制作工具诞生的文明这种荣耀的形象。不同的卯榫结构搭接之后形成的缝隙基本也是不同的,接缝喻示着结构和造物逻辑,这也是为什么我们看到这样的四面燕尾榫的缝隙也可以推出它真实的结构。

Hans Wegner 的 The Chair,技术和工艺的发展,为制作东西带来了更多的自由度以及可能性,比如完全掩盖接缝,那么也遇到了建筑中“要不要体现接缝”的问题了。由于体量的关系,在建筑上如果去掩盖所有的接缝是荒唐的,而在产品上是完全可能的,比如焊接打磨抛光再表面处理,完全可以掩盖掉原先的接缝,但也不是所有的接缝都能掩盖的,比如产品绝大多数需要拆卸,实际上目前掩盖的基本为哪些不合理的缝隙,比如由于各种条件的制约使得产品在生产过程中会在前表面留下一道影响视觉的缝隙。但像 The Chair,有接缝反而让人感动更安全,因为我们接触太多伪饰的东西,比如单凭视觉你无法辨别对面放着的有木纹的东西是不是真的木头,经过伪饰的东西它只留给人们一个假象,而将它的制造过程、设计的逻辑和灵魂全都掩埋掉了。

物品的原型及发展

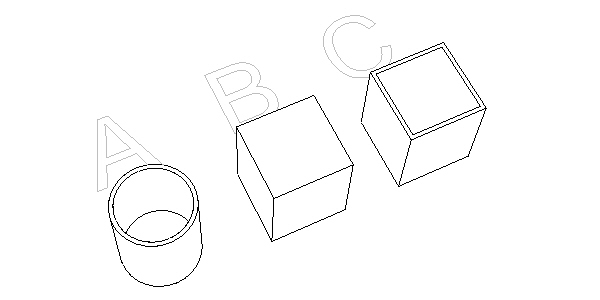

正因为人类制作物品的历史是线性的,所以我们制作而出的物品都可以寻找它的原型(Archtype)[5]。如果我们将物品的功能与其形式相互对应关系进行分类,我们可以将物品的原型抽象为三种。因为这里谈论的是物品,所以空间这一类别不在此列出,汽车等交通工具属于空间这一类,空间类的原型,就是围绕着人的一个封闭的围合体。这里列出的原型相关的物体不计大小,但是相对于人来说,没有围合成相对于人有意义的空间,所以大型机械等还可以包括在这里概括的原型中。

原型 A 为容器类器物,容器是指一个封闭的围合体开了一个口,用于盛放东西。

原型 B 为功能表面型器物,指外表面提供功能的东西,比如椅子、桌子、钥匙、扇叶等等。

原型 C 为壳体型器物,指需要区分内与外的东西,一般人对其的操作和交互发生在外表面。

有些物品可能可以既可以归类带一个原型也看上去属于另一个原型,但按照主次性以及将物品逐步抽象化之后可以找到清晰的归属,而很多物品为组合型,那么需要拆散,看具体情形中是否有拆散的需要。

如果我们回顾人工制品的发展历史,就会发现大多数的容器类器物,没有发生太大变化。

深泽直人与 DMN 举办的名为 Without Thought 的 Workshop 第十一期[6],这一期的主题就是容器—Container,上图为封面图片。日本设计委员会(http://designcommittee.jp)与“飛騨春慶”——日本有着悠久历史的传统漆器品牌——在2009年推出过“椀一式”(即“碗”)这个项目,由委员会设计师成员比如深泽直人、原研哉等人设计的漆器碗,一些信息和图片可以见日本设计委员会(图片可点击,内有详细信息)。

这些在人类历史中发展如此缓慢的东西,让设计师着迷的有两点,“没太大变化”和“有多大变化”,面对“没太大变化”去问为什么,或许得不到直接的答案,但是不断的追问让我们走向哲思,去寻找根本是什么,而“有多大变化”却包含了设计师的追求,你可以在贫瘠之地挖出无穷的宝藏(这也是我个人喜好和追求的一个 Archtype ),就是说虽然“没太大变化”其实包含了非常大的变化,这也是器物之美的一方面原因。来比较“飛騨春慶”的那些漆器碗和石器时代的器皿,从制作工艺、生活礼仪到审美,就如同一部关于人类进化的百科全书,我们可以从设计留下的踪迹来追踪。

有很多现代的容器,比如有技术含量的杯子,瓶子等等,不管他们怎样复杂,我们还是把它们视作容器,同时我们从来不会厌倦和抛弃简单设计的容器,那些接近原型的设计(这里的原型强调的是器物的本质性[5])。

左上为 Adirondack Chair (图片来自 apartment therapy),它也是美国设计的其中一个符号,你几乎可以在每张美式湖畔别墅照片中找到它的影子。

右上是 Enzo Mari 的 SEDIA 1,2010年 Artek 投入生产,这条椅子是 Enzo Mari 1974年设计,是他一个叫做 Autoprogettazione 的项目的一部分,Autoprogettazione 是自己设计的意思,让你自己制作组装,比如这条 SEDIA 1 椅子售出时只是木板和木条,一些图片介绍可见 Dezeen。

下图是中国民间尤其是江南一带最常见的竹椅,照片来自久淳堂的 Flickr。明代的文震亨在《长物志》中“椅”这一主题曾写道:“其摺叠单靠、吴江竹椅、专诸禅椅诸俗式,断不可用。”意思是指像吴江竹椅这些世俗的设计,不能用于大雅之堂(《长物志》是关于造园的经验集)。

一个设计或一个产品成为一个符号(icon),或者具有符号性的设计,可能会有一些偶然性的因素作用,但是基本是由于其设计与原型的关系。比如 Enzo Mari 的 SEDIA 1 椅子,估计出现也只有在一些设计杂志上,但你看到它的那一刻都会觉得熟悉,这不就是像我自己钉的那样吗,不过自己钉可能更趋向原型的原始性,比如一般会从四条腿开始,而 Enzo Mari 虽然简单,一样有设计成分在里面,当然著名设计师可以将思想和设计的传播效果进行扩增。从 Adirondack 椅子你就可以看到粗放自由的美国味,看上去就可以马上制作。中国的民间竹椅通过对竹子的加热弯曲,可能会加上一些竹销钉,使用这一种制作工艺,你就很难做出其他形式的,这就是离原型的距离近的一个例子。这种竹椅我有很多的记忆,它是我见过最能体现“优雅的老去”的物品,我可以很清晰的记起我日渐苍老的奶奶坐上这条椅子发出不同吱嘎吱嘎声的情形。

我们将椅子归类到第二种原型,即功能表面型器物,石器时代的手斧也是,因为它的功能都在物品的表面实现,大多数的机械产品也归在此类,螺钉、轴承、齿轮、叶片、电热丝等等,如果独立出来它们都是在表面完成它们的功能的,它们当然也有内部,但它们这些内部是使用者不必关心不必与其功能挂钩的。比如一个棍状物品,甲当作棍子因为他需要拿它来敲打,此时对甲来说,这个棍子就是属于这第二类原型,而这件物品在它的拥有者乙来说,就是手电筒,那么对乙来说,它的内部比如电池和开关等就和它提供的照明功能有直接关系,所以对乙来说,这件物品就属于第三类原型了。

由于这一类的物品往往以表现机械功能为主,所以它们的历史发展中材料、工艺和设计的因素占了主要作用。

如果你现在看看身边的物品,最显眼也是最多的产品就归属于第三类原型了,叫做壳体型器物,电脑、显示器、键盘、鼠标、手机、打印机、充电器、插线板……这些都是,电子、电动、电热产品也都是。壳体型器物,它有容器一面,比如容纳元件,而人与其交互或对其操作发生在表面,但是区别于上面两类的是,人需要在意壳体下的构建,即容器容纳的部分是这件物体的一部分,人们需要对在意、操作和维持,而作为原型 A 的容器不需要在意容纳的东西是什么,用于装固体还是液体改变不了此前制作物品是决定的物品内涵。试想,原型 A 容器和原型 C 壳体型器物在过去的交点可能是取暖物品,人们将发热物体放入容器内,发现可以在外壁取暖,此时这个容器就开始走向壳体类器物了,因为人如果要取暖就必须在意、操作和维持里面盛放的发热物体。我们现在使用的电器或电子产品可能不会自己打开壳体对它里面的构件进行操作,但是深知我们在其表面的操作和交互是源自内部构件的运作,如果丢掉内部的构件,那么这个物品就失去了在其表面操作和交互的意义。

为什么壳体型器物需要将内部构件封装起来?因为我们不需要时刻对它(内部构件)进行操控和监视,一些内部构件需要遮罩和保护。自行车,如果从整体去看的话,它归为原型 B,而电动自行车就是壳体型器物了,一些复杂的机械产品,正因为不需要实时操控和监视,可以一部分一部分封装,比如齿轮箱,它就属于壳体型器物了。随着工业化的深入,元件更加集成化,产品功能复杂化,使得多数产品都属于壳体性器物这个类别下。

壳体,就一定是关于如何组装起来的,由于人需要对里面的元件在意、操作和维护,那么它需要开启的,无论从组装还是拆卸的角度来说,操作需要非破坏性的,所以大多数产品一般不能将元件完全封闭,两个及两个以上的壳体配合组装,那么必然留下了接缝,这条接缝透露出装配的逻辑,产品的结构,设计的意向,人工制品的灵魂。

壳体型器物的类型学

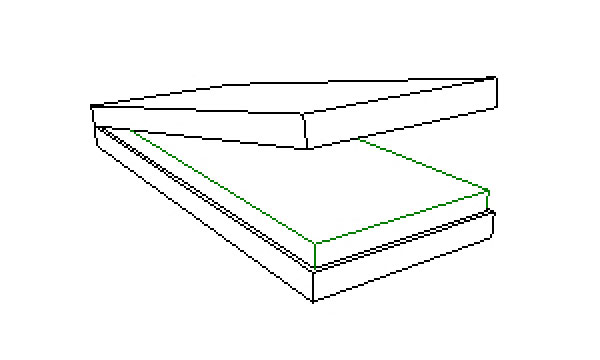

如果将壳体型器物的原始形态看作是一个箱体和一个盖子,那么它也没有在类型学上细分的价值,比如一个箱体和两个盖子、几个箱体和几个盖子没有太多独立的意义。所以我们可以把壳体型器物简化处理成如上图所示的概念,即一个封闭的箱体和接缝的位置决定了人工制品的形态,箱体的形态可圆可方可高可矮可以是各种形态,接缝也是随箱体的形态而变化的。根据接缝的位置不同,亦可以分出不同的小类型,比如当接缝从中间向上移,本来对等的上下壳变成一个更像盖子一个更像主体的箱体,接缝可以一直向上沿着表面移动,可以移动到上表面,到了上表面就是盖子嵌入箱体,它还可以一直朝上表面的中心移动,移动至很小的一部分,此时可能箱体很大一部分是实心的,很好的例子就是 Apple Remote,它就是在一条实心的铝条上开凿一些空洞并凿通形成一个产品的。接缝朝上移动和朝下移动在类型学上来说是一样的,而在制成品上就是上和下的区分,比如接缝都接近表面,那么接近上表面还是下表面就是两种形态,一个是桶型一个是罩型,Mac mini 从早先的接缝在上表面到现在接缝处于下表面,使得现在的 Mac mini 的正常的视觉条件下看上去是一个整体,没有一条接缝的。

父亲、工匠和在意

Jonthan Ive 在 2011年10月19号 Apple 总部举行的 “Celebrating Steve” 乔布斯悼念会上所致悼词中有一段:

He used to joke that the lunatics had taken over the asylum, as we shared a giddy excitement spending months and months working on a part of a product that nobody would ever see. Well, not with their eyes. We did it because we really believed it was right because we cared. He believed that there was a gravity, almost a sense of civic responsibility, to care way beyond any sort of functional imperative.

他曾玩笑式的说疯子接管了精神病院,如我们一起晕眩般兴奋于花费一个月又一个月的时间在一个没有任何人能看到的产品的零件上,当然是通过他们的眼睛。我们这样做是因为我们确实认为这才是对的,因为我们在意。他相信有一股万有引力,几乎是一种公民责任感,去关注远远超越任何功能需求的东西。

我们都听说过 Steve Jobs 对细节的关注,他在 Apple II 时就要坚持使用塑料,在开发 Mactoshi 时说过:“第一个圆角的弧度需要加大”,他指的是边缘的轮廓。但是他远远超出这一点,如果你在意能看到的部分,无论它多么小,那你仍还是实用主义,但如果你对设计有信仰,那么就会远远超出这一步。Steve Jobs 会要求 Apple II 的电路板要漂亮,他不只一次说过好的木匠不会在橱柜的背后使用烂木头,这就是一种追求,如果是真理就不须有妥协。

Walter Isaacson 的 “Steve Jobs: A Biography”(中文版《史蒂夫·乔布斯传》)中写道了这源自 Steve Jobs 的父亲(养父)对他的教导,他父亲是那个年代典型的美国父亲形象,懂机械懂木工并自己制作很多东西,包括栅栏,他父亲就告诉 Steve Jobs 橱柜和栅栏的背后都要一样精心制作,即使他们是隐藏的,他父亲对工匠技艺的醉心给 Steve Jobs 留下深刻的印象,他们建造的栅栏50年后仍然还在。

与此相似的是另外一个故事,我们以前也说到过,最早是从城市笔记人的文章中看到的,就是密斯的故事,同样来自一本很好的传记,Franz Schulze 写的 “Mies Van Der Rohe: A Critical Biography”,这本书的第13页中讲了一个密斯回忆年轻时一个的故事,密斯的父亲是石匠,他们有一家石雕作坊,密斯成年去柏林后一次回老家,听到他的哥哥 Ewald 更他更大的哥哥 Michael 辩论说:“看,我们可以生产这样和这样的教堂饰石而不作任何的小题大作,尤其是当它们使用在很高的建筑外表面,那里没人能够仔细地看到。”密斯父亲可不想这样,他说:“你不再是一个石匠了。你知道科隆大教堂的尖塔的尖顶饰吗?是的,你不能爬到那儿然后好好看它,但是它们就如你可以这样看这样去雕刻,它是为上帝制作的。”

在庸俗的实用主义流行的时代,这样的故事是多么激励人啊。Steve Jobs 说的他父亲喜欢 “doing things right”,和密斯父亲的 “It was made for God”,这个 “right” 和 “God” 像是人类精神在世俗和高尚层的表达。

Jonathan Ive 的父亲也是一位工匠——银匠,一样特有工匠父亲的故事(这样的故事本身也是一种“原型”),在 “Steve Jobs: A Biography” 书中,Jonathan Ive 回忆道,他父亲是非常优秀的工匠,在本地的学院任教,他记得他的圣诞节礼物是与父亲在学校待一天,圣诞节那里没有任何人,Ive 的父亲帮助他做任何他想到的东西,条件是 Ive 需要画出他们要做的东西。Ive 说:“我总能理解那些用手制作而成的东西的美,我开始意识到真正重要的是你在其上所花的心思(care),我真正看不上的是当我意识到一个产品中的草率(carelessness)。”

Because we care.

怎么在意

Apple 的产品,是的,在产品之外有很多“额外因素”,比如品牌及粉丝的热情让产品迅速扩展到更广的人群,但同时让很多持怀疑论的人一直纠结于这些“额外因素”之中,但是,在你拿起 Apple 产品的那一刻,如果你不是生来就只追随 Apple 的话,在物品的表面接触你手掌的皮肤的那一刻,你可以感觉出它的不一样和优秀。所以,Apple 会有 Apple Store。

什么让 Apple 的产品如此不同,一般会说制造品质,看看这些产品上的接缝,它们的公差等级似乎对于其他厂商来说是不可企求的,因为看着就像差了好几个等级,甚至是一个小数点。

很多设计师都会倾向于一种对自身环境的抱怨去看待 Apple 设计的成功,而将 Apple 设计的成功归功于它的环境,比如制造品质等,虽然暂时可以让自己感觉舒服,但是却打消了去研究其优秀设计的动力了,这就是典型的 cynicism,Jonathan Ive 在致 Steve Jobs 的悼词中就说到经过努力最终实现带来的愉悦,包括享受对犬儒的回击。

的确,Apple 有世界上最好的工业设计团队(一个10多年未有人离职的团队),它们也有着最好的工作环境,Steve Jobs 在1970年代就在意工业设计了,在他回归了与 Jonathan Ive 成了好搭档,在 Ive 还是副总裁的时候,他虽然向当时负责硬件工程的 Jon Rubinstein 汇报,但他直接同 Jobs 工作,他开始突破边界,最终从 Rubinstein 的“你不能这样做,由于什么什么”走出,让 Jobs 选择了他而 Rubinstein 在 2005 宣布将离职,Jonathan Ive 在 2005 年升至高级副总裁直接向 Steve Jobs 汇报工作,如果我们去看 Apple 的产品,此后都是一级一级的跳跃,像 Unibody 等,即使在今天想起来也觉得让人惊叹,你不仅可以看到产品是如何一体,而且可以从产品看到整个产品的制作,背后的人工是如何的一体化,不用拆开产品都可以感受到。在 Jonathan Ive 致 Steve Jobs 的悼词中紧跟上面说的战胜犬儒的喜悦,是 “the rejection of reason, the rejection of being told a hundred times, ‘You can’t do that’.”

但这不是说工业设计在 Apple 处于养尊处优的位置,在 “Steve Jobs: A Biography” 这本书中有很多的描写,比如为验证用于 iMac 和 iPod 上的阳极氧化铝可量产,就在中国建立一座工厂, Jonathan Ive 就去这个厂,当时在 SARS 期间去监督工艺,他在一间宿舍内待了三个月去实现这项工艺,Jon Rubinstein 说过不可能,但是 Steve Jobs 很他认为这种阳极氧化铝有一种纯真。

书中透露,实际上对多点触摸技术的应用探索最早就在 Jonathan Ive 的工业设计团队开始的,那么如果你在认识上还未跳过“工业设计就是外观设计”这种说法,那么估计你也读不太懂这篇文章了,也不明白为什么“Design is the fundamental soul of a man-made creation…”这句话的意思了。

Apple 产品中的接缝

Apple Lisa 和 Macintosh 的鼠标(最右侧的为 1986 年推出的 Macintosh Plus 的白色鼠标) ,右图来自维基百科,左图来自于 IDEO,因为 IDEO 的前身之一 Hovey-Kelley Design 设计了 Apple 第一只鼠标,Lisa 的鼠标和键盘一样,在设计语汇上与 Lisa 电脑统一,这里指的是有一圈下沉的肩膀(这里的图可能更清晰),但是我们看 Macintosh 则完全变了,用斜面来替代,装饰意味更少了。

这两个鼠标有什么不同,内部元件和结构并没有太大的不一样,详细介绍可以见这。但是接缝变了,Lisa 鼠标的接缝是看不到的,和后来的 Apple 产品看上去差不多,但是背后的思想完全是相反的,Lisa 鼠标只是延续了 Xerox 的设计,Xerox Alto (三键)和 Xerox Star (两键)都是如此的形式,如果再往回追溯,第一只生产的鼠标和第一只发明的鼠标都是这样的,它们内部有不同,但是当他们构建成一个产品的时候,有些逻辑是一样的,这些逻辑也表现在后来的鼠标中,但是前后不一样的两种制作物品的形态是,投入设计的密度不一样,当它主要还是实验室的产品时,并不需太在乎它的外在形式。Lisa 鼠标看起来就是一个罩壳,由于注塑的拔模角考虑,它就是一个梯型,这让其看上去很原始,没有人类的制作痕迹,而只是观念上的不在乎成型的产品。当然如果从具体的设计来说,会有更详细的故事,一些材料比如设计草图可以见斯坦福大学网站整理的资料(非常详细),Douglas Dayton 在当时画了很多草图做了很多模型,肯定不会是都像最终 Lisa 鼠标那个样子,不过我们这是从历史研究的角度来看,重视的是从 Lisa 到 Macintosh 的进化程度。Macintosh 鼠标就将接缝移了上来,从使用者的角度可以看到它,也就能够意识到它是如何装配组建起来的,而且下部有了收缩,从视觉的角度来说也是体验良好,我们把接缝称作是设计的踪迹以及人类制作的痕迹,从这个鼠标的前后比较中你或许会体验到。两者的差别与 Lisa 使用的是很重的钢球(后来因为噪音在钢球上覆盖了橡胶)而 Macintosh 使用的是橡胶球也有关系。

接下来的 ADB 和 ADB II 鼠标,接缝向上移动,这种变动可能有结构功能上的考虑,可能就是一种选择,因为此后的鼠标包括我们现在使用的很多鼠标都是如此,接缝在上上下下都有,累积着灰尘还不易清洗,虽然它清晰地展露了它的制成逻辑。

Apple Mighty Mouse 就将侧面可视的接缝向下移动了,与 Lisa 鼠标不一样的是这是刻意的,为了让鼠标有一个单一纯粹的整体感,使用更复杂的模具以及后续工艺对分模线进行打磨,但是刻意去隐藏接缝并不是一件容易的事,Apple 也不会随随便便去完成它。你可以从这个拆解中看到,这个 Mighty Mouse 的壳体由4部分组成,从上到下分别是:越过分模线后有形体收缩的上壳,紧挨上壳的环形圈A,环形圈A与下壳之间的环形圈B和下壳,另外两侧的按键是和下壳先组装在一起的,与开始的鼠标设计相比,设计也就是制造的逻辑又加深了。

而 Magic Mouse 接缝又回到上面来了,因为这是个没有按键的多点触摸鼠标,人的所有操作都是在表面完成,因为壳体在人的操作时没有物理运动,所以需要强调的是表面,Mighty Mouse 虽然也可以看作是无缝的表面,但是实际上它还不是,它不仅有三个按键的空位,同时它还是“壳体”的概念,而 Magic Mouse 则不是一个壳体,的确是一个表面,你可以从 iFixit 的拆解中清楚地看到,其实你也可以在上图中,也就是使用者的角度看到,那就是上表面的厚度(如果你想清晰比较,可以看这张图),这个厚度已经是一般(注塑)壳体壁厚的3倍了。更进一步的是,这个有厚度的一整块表面与一块唇型的塑料件紧密贴合在一起(胶水粘合),然后与电池舱塑料件贴合,我们从上图看到的下壳是与电池舱塑料件贴合的,当然还有电池舱的盖子,所以我们看到的接缝其实不是接缝,而是一段空间,它不是两个结构件碰到一起形成的无法回避的缝隙,而是经过设计将缝隙用空间进行遮盖,我们从上图看到的上下壳它们之间的装配关系是间接的。

这和“美工缝”异曲同工。

美工缝其实并不是产品的结构设计中才有的概念,平时最常见的倒在其他地方,也是随处可见,比如衣服,凡是边缘以及两块布料的缝合处,都可以看到装饰性的缝合工艺,因为你不能直接就在裁剪过的边缘缝制,否则边缘的就会散开,同时也不好看,所以要把布料向看不见的方向折,后者更复杂的就是衬一块布料,并且缝制的花纹最好起装饰作用,在其他领域的装订上也是如此,现在连移动设备的 App 的界面上都到处是这种装饰缝了。

美工缝类似,因为现实中产品或零件的边缘基本都很粗糙,所以当上下壳零件贴合的时候,它是不平整的,所以如果这样装配就非常难看,为了修正它的视觉感受,就干脆把接缝做大(如上图B所示),这样在人眼看来上下壳就是均匀组装了,因为无法分辨了。和缝制布料一样,围绕着这条缝隙可以有各种手段来处理,比如在缝隙周围再豁出平面,或者打磨出一条带状的饰条等等。

这些都可以称心思,是人制作物品在实现基础之后的追求。

与“美工缝”相随的一般会有拔模角,就像上图的红线所示的下壳,按理论设计来说竖直的部分应该是垂直的,然而因为它需要在模具腔内脱落而不是卡在模具内,那么它应该有一个微小的角度,比如3度左右,这样带来的结果是产品的侧面(沿模具腔壁脱落方向)不是竖直的平面,可能是梯形比如 Lisa 鼠标那样,而当接缝在中间时,那么就是腰鼓形,如果你仔细去看周围的东西,很容易发现。那么在拔模角上如何花心思,一种方法就是用设计来掩饰,比如用明白的倾斜的面替代垂直的面的设计,另外一个就是像 Apple 那样,不被这些普通的通用的妥协的工艺所限制(”Steve Jobs: A Biography” 中写道,当 Steve Jobs 刚开始做 NeXT 时,他就在意拔模角,不惜成本在模具上加大投入[那是1985年],为了追求完美的正方体 Cube)。

在非 Unibody 的笔记本上 Apple 处理接缝的方式,右一是2009年推出的塑料 MacBook,虽然 Apple 称它为 Unibody 但其实它是注塑而成,它处理接缝的方式和上面说的 Mighty Mouse 一样的手法,把接缝放到看不到的底下,并采用打磨分模线的方式作出一体感(截面最大处在内部而不在开口处)。中间是 Unibody 前的塑料 MacBook,处理接缝方式最简单,直接搭接,由于两个壳体直接连接缝隙不可避免,甚至会出现不均匀分布,而这里 Apple 把键盘面板搭在底壳围墙上,高出一点。最左边的是此前铝合金款 MacBook Pro 和 PowerBook(此图来自这),同样在键盘面板的四周交接,由于金属和金属的交接即使用精加工可以做到贴合精密,但不能避免金属有锋利的边缘,所以 Apple 使用了一圈塑料条进行镶嵌和搭接,塑料条与键盘面板是精密链接的,它们组成的组件和下壳就行装配,也就是拆卸的时候从侧面的接缝开始,这样不仅可以让平时人眼看到的保持细小接缝,而且即使出现缝隙也不破坏整体(大的缝隙如果出现在拆卸处,那么感觉上就是破了)。

Unibody 在此就不再讨论了,详细见前文 《2010: A Design Odyssey》。

除了 Unibody 以及分模线处理,Apple 还有一些通过工艺与设计的处理来追求精细的接缝设计,左一为 iPod mini,采用铝挤成型,机身外壳就是一个筒形,所以接缝分配在上下两头。而第一代的 iPod Shuffle 则是通过二次注塑成型(第一代的 iPod 也是使用了二次注塑,让白色外有一层透明层),这样不仅可以去掉接缝而且可以做到0度拔模角,使其成为一个理想的长方体。Unibody 前的 Mac mini 与 iPod mini 类似,采用铝挤型作为四周的围合,而上表面可以通过修饰达到很好的接缝。iMac 的下巴处是通过激光焊接上去,然后再加工,与冲压成型的背壳(背部+四周)连接在一起如同一体成型一般。Apple Remote 则是通过在一条实心铝条上开凿联通的空洞,而后放入小巧的功能元件,它是目前 Apple 产品中最具实体感的,因为它已经不具有壳体的概念了,但我们这里还是将它归属于壳体类器物。

来自维基百科的一张图,几代 Apple 的充电器,看着这幅图,你就可以体会到接缝在人认知一个物品和一个设计时是何等的重要。当接缝出现于正中间是最扎眼的,即使你意识中并没有去明确的指出,它似乎开门见山的告诉人们它就是这样直接设计与制造的,但是,看着前三个,如果不改变形状和工艺,由你来重新排布接缝的位置,除了正中间似乎还是很难找到合适的地方。

接缝的位置能决定一个产品的整体形象,试想如果第一代 iPod 也罢接缝放在中间位置会是怎样?或者再往上移一点,让前面板更薄会是如何?它将会有很大的改变,因为这不只是比例的问题,它牵涉到了产品的制成逻辑。上图左从上到下依次为 iPod 4代、3代和1代(图片来自这),中间上为 iPod nano 3代下为 iPod 1代(图片来自这),右边为 iPod 5.5代(2006年,比5代薄了)、5代和4代(图片来自这),而后的 iPod classic 相比5.5代前面板更薄并采用铝,这个更薄的前面板就和 Magic Mouse 的上盖一样,它不再具有壳体的样子了,而像一块厚的实心材料覆盖其上(外边缘厚度为 1.85 mm),事实也的确如此,请看 iFixit 的拆解(或只看这张图),边缘的厚度超出常见的壁厚,但又不超出一块实心材料的感觉,厚度再大就成为了壳体的四周围合了,再加上边缘弧度的强化,使得这个前面板的侧面成为接缝的强化,如上面说的美工缝,使得 iPod classic 看上去非常精致 (借用前面提到的一个词就是:neatly)。你可以在 Flickr 上搜索看看别人拍的照片,比如这张,以及来自 Engadget 的这张:

精致的接缝可以透露出其内部结构以及产品的制造品质,制造品质是什么,并不是使用高级的机器优质的材料就可以了,一切都是来自于人,虽然现在很多实际的制作都有机器来实现,但是贯穿始终的,始终是人的操控,制造品质的本质是由人决定的,它们也是产品上的人工的痕迹,设计的踪迹。

当设计师说制造品质的时候,基本会觉得与自己无关,那是工厂的事,再什么也是结构工程师的事,其实不然,因为消费者可以感受到制造品质,既然消费者能感受到,设计师就不能有任何推脱。更何况,如果你将设计与制造品质脱钩,也就是远离制造,那么人的操控就不存在了,使用者在其上获取不了人工的痕迹,产品就成为了机器的产物而不是人工制品,那么,这个产品不是自然物也不是人工制品但人还是介入了,它就像垃圾和屎。

在”Steve Jobs: A Biography” 书中 Jonathan Ive 谈到简洁(Simplicity)时说到:“The better way is to go deeper with the simplicity, to understand everything about it and how its manufactured. You have to deeply understand the essence of a product in order to be able to get rid of the parts that are not essential.” 深入“简洁”最好的方式就是理解产品的一切和它是怎样制造的,你必须深入理解产品的本质,为了剔除那些它身上不是本质的部分。书中这段话说之后到,Apple 设计产品的过程完全与它是如何工程设计和如何生产相连的。

这本传记中写到了 iPhone 的设计被推到重来的事,Steve Jobs 夜不能寐,不喜欢当时 iPhone 的设计,最初机身的设计抢了屏幕的风头,而它应该以屏幕为主,按描述应该比较偏当时市场上的手机,Jobs 就叫停已进行了9个月的设计,并说了几句很有画面感的话:“我们所有人都必须用晚上和周末的时间来工作,如果你想,我们可以分发一些枪,你现在就可以杀了我。”最终的设计就是我们看到的,不锈钢的边框、屏幕和后壳,紧密贴合。

iPhone 3G (包括 iPhone 3GS)和 iPhone (指第一代)有什么不一样?差异是非常明显的,最明显的是 iPhone 3G 背壳是完整、有弧度和塑料的,而 iPhone 的背壳大部分是铝壳,天线部分是塑料,这中统一和分裂给人带来的体验差别是非常大的,尽管有材料上的不同,相比较而言 iPhone 3G 更精致。但是 iPhone 3G 更精致的原因远远不只这些,iPhone 笨重和 iPhone 3G 的秀气,不锈钢的边框占有很大的作用,一代的边框感觉很大。两者边框的高度是一样的都是 2.5 mm,但是由于四周曲线的弧度不一样(一代更突更饱满),所以反应在正面就尺寸差很多,相差有 0.6 mm (指边框斜面在正视图投影的尺寸差距),而正面那圈平坦的跑道,iPhone 3G 又小 0.1 mm,这样在边框一侧就相差 0.7 mm。但不只这,iPhone 3G 在尺寸上还有大一号,在高度上只大 0.3 mm,而宽度上大了 1.4 mm,所以如果看了 iPhone 3G 之后再去看一代 iPhone,那么后者的粗旷可想而知。[7]

但是还有不一样,虽然不起眼,但是也带来不小的影响。可以比较上面那张图(图片都来自 Engadget,左来自这,右来自这),两张图的比例相差很大,也让这特征更明显。你可能先注意到了左图第一代 iPhone 屏幕边缘的那道高亮反光,这是屏幕玻璃的斜面,这个斜面的原理等同美工缝,这个斜面是 0.1*45度,也就是在正视图中的投影距离是 0.1mm,它不仅在第一代 iPhone 上如此,在以后的 iPhone 上都有这个斜面,平时不会注意到它,但是它会影响整体效果的。

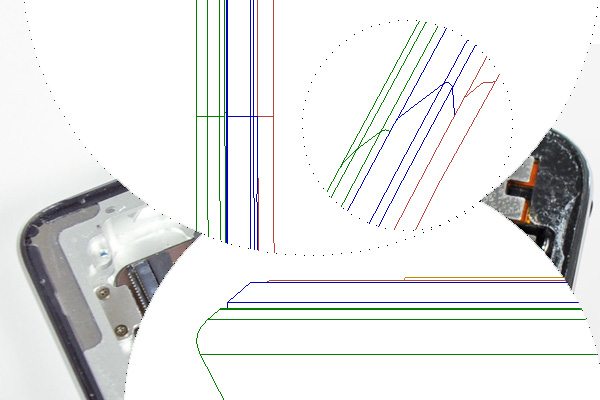

比较上面这张图,还有一个差别就是:接缝。屏幕玻璃与不锈钢边框的距离不一样,现在的手机简单说是一块玻璃加一个背壳,那么这个玻璃与外壳的接缝就成为很重要的一条界线。iPhone 3G 与 iPhone 的接缝又怎样的差别,差别就是 iPhone 3G 的接缝大多了,也就是 3G 的接缝更明朗化了。为什么会有这样的变化,一般不是进化是朝着接缝越来越小的方向吗?首先,我们比较接缝的差别是在放大的情况下,一般使用情况用户是注意不到,另外这不是指成品的接缝(制造过程带来的),而是设计的特征,因为 iPhone 3G 的接缝有 0.4 mm 之多,第一代的 iPhone 缝隙是 0.12 mm,不过第一代的图纸有省略比如玻璃的斜面等,但大致如此。如果仔细看,可以看出第一代 iPhone 的接缝是玻璃到不锈钢边框的距离,而 3G 的 0.4 mm 也是玻璃到不锈钢边框的距离,不过中间有一条镶嵌的东西,这一条是什么东西呢?

它叫衬垫。

这两张图片来在 Apple 的一份专利 7,933,123 (可在美国专利商标局搜索这个专利号阅读详细,它对应的中文专利的申请公布号为 200980119813,可以在此搜索,如要下载全文只要搜索“专利下载”即可找到很多网站),这份专利就是关于 iPhone 3G(以及3GS)的结构的,上面的图是举例示意,并不能完全作为 iPhone 3G 的图纸,图中(146)指的就是那一圈衬垫,介于玻璃(62)与不锈钢边框(14)之间,右图是这一部分的放大显示。衬垫使用软塑料比如 TPU 等制作而成,作用可以密封防止灰尘进入,起到缓冲作用,防止各种条件下玻璃碰到金属而发生破碎,可以在右图看到衬垫(146)的结构,也可以缓冲玻璃底部和屏幕组件框架的碰撞(为塑料,这个框架是将一些金属支架和支撑放入注塑模具然后一起成型的)。但衬垫一个很重要的作用是针对视觉的,就是“美工缝”的作用,它可以让接缝均匀和漂亮,让整体平实,虽然实际是衬垫要低于玻璃,但有了它的强调,玻璃和不锈钢边框那平坦的跑道很好的统一起来了,它可以让加工制造以及装配过程中一些累计的尺寸公差在这中和掉。

那么为什么第一代 iPhone 没有呢,除了设计的可能外,还有其他的因素,因为第一代 iPhone 和 iPhone 3G 的结构就是不一样的,可以看 iFixit 的拆解进行比较(一代拆解和 3G 拆解),一代的不锈钢边框和屏幕是成为一个组件再与后壳装配的,而 3G 则是不锈钢边框与塑料背壳首先组成一个组件然后与屏幕装配的,所以相对来说,一代的玻璃与不锈钢边框之间的距离可事先控制好,而 3G 则需要在此次完成最主要的装配。接缝的不同是由两种不同的制造过程决定的。

第三代 iPod touch 和第一代 iPad 类似 iPhone 3G,在玻璃与金属之间都有一圈衬垫。

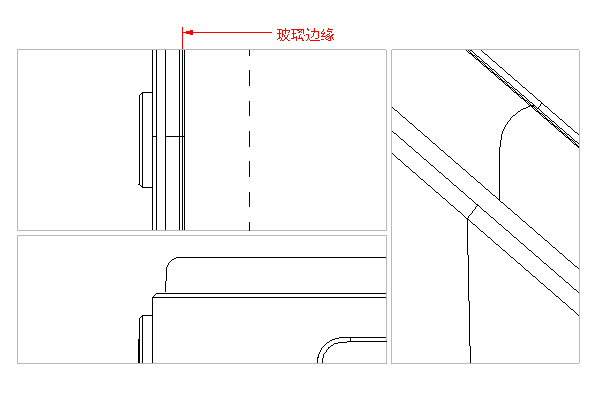

可你看 iPod touch 4 代,尤其是 iPad 2 时候,你会惊讶,接缝在哪?即使你仔细看都很难找到。从上图看,右侧的 iPod touch 还是可以见到接缝,但是左侧的 iPad 2 能看到两种材料的交接(这张图片来自这),但是没有缝隙,就像完全贴合在一起一样,完全不同于 iPhone 3G 那种形式,Apple 在这做了不少工作。

线框图是截取了 iPod touch 4代的官方图纸,不同的元件做了颜色分割,这样你可以清晰的分辨,图上有一些间距在实际尺寸中肉眼是分辨不出的,图上红色所示的是 iPod touch 的玻璃面板,蓝色是围绕着玻璃面板那一圈很细小的塑料条,绿色为不锈钢背壳。塑料条是和背壳粘在一起的,也就是说拆解的位置是在塑料条和玻璃之间,这样塑料条与不锈钢背壳的接缝就可以消除了。但玻璃和塑料条之间的间距为什么隐藏的这么好?因为交接线就处在形状的轮廓线处,也就是在视觉上用轮廓线掩盖了接缝,加上颜色的处理,人眼第一次寻找边界是被塑料条和金属背壳的交界线给吸引了,而那处几乎是完全贴合。另外还有一个很重要的是,在 iPod touch 4代及 iPad 2 上,玻璃面板都是通过胶水粘接到塑料条内侧的台阶面上的,没有其他机械的卡扣,这样装配精度得到了很好的保证(可以中和累计的公差),所以你很难分辨出接缝来。详细结构可以参考 iFixit 的拆解(iPod touch 4代和 iPad 2),上图两幅实物图片来自 iFixit。

iPhone 4 我想它在人类制作物品的历史会占一个位置[8],即使不考虑它普及数量,但从它的设计品质就足够在很长一段时间内成为一个标杆。iPhone 4 上的接缝也有不少文章。

iPad 2 的接缝设计带有点障眼法的意思,iPhone 4 上也有引导,将接缝放在圆弧边缘,但 iPhone 4 的接缝还是可以实实在在感受到的。从使用者视角说,可以感受到三种也是三条接缝,第一条是屏幕玻璃和屏幕组件边框之间的接缝,第二条是屏幕组件即上壳与不锈钢框架之间的接缝,第三条是不锈钢框架上的塑料隔断,实际上第三条接缝可以有两种视角,一种是隔断是不锈钢框架之间的接缝,另外一种是塑料与金属之间的接缝,我们这里取后一种。我们补充显微的角度而是从人的极限视觉去分析这三种接缝,第一条接缝是实实在在的,虽然很细,但是你可以看到,一定会有而且也必须得有,比如需要跑内部的气体等功能上的需求。第二条因为也是两种材料的经过机械装配相接,那么它肯定有接缝,但是从视觉上来说,它不能算接缝,因为不存在视觉上可识别的缝隙,上下框架的面是与不锈钢框架的面贴合的。第三条它已经不能算接缝了,因为通过共模注塑或覆盖式注塑(overmolding)从一般的理解上这两种材料是一体的,超越胶水粘接的程度。

iPhone 4 屏幕玻璃与屏幕组件框架的接缝,它与 iPad 2 以及 iPhone 3G 的接缝又不一样了,看上去可能与第一代 iPhone 相似,但由于材料不同,所以结构也不同,它可以把接缝做到很小。屏幕玻璃边缘同样还有 0.1 mm 的斜面,在图纸上,玻璃与屏幕组件框架是直接贴合在一起的,也就是它的接缝不再设计内但是在公差控制中,比如它在一个等级内(0.1 mm 内),这个缝隙可大可小。为什么可以做这样小,那是因为材料,如果是金属的话,那么就要考虑到玻璃碰到金属时的损伤,另外还有一个重要的是材料随温度变化带来的形变即 CTE (热线性膨胀系数),这样就会影响到接缝。而 iPhone 4 的屏幕组件框架,即塑料部分使用的是一种强化聚芳基酰胺(Apple 在中国申请的专利 201010608849),它的 CTE 与玻璃相近。

由于屏幕组件是很早就装配的,先把屏幕组件穿插进不锈钢框架形成的中间层中,然后用螺丝紧固,接着装配其它元件直到最后的后盖,所以第二条缝隙是可以确保精密贴合的。而第三条接缝,两种不同的材料形成一体化的表面,这种材质肌理的完全贴合给人非常好的体验。

此时再去看绝大多数其他产品,你就会发现它们的接缝是如此的大,也有的产品接缝虽不精细到难以分辨,但同样还是很漂亮,比如一些建筑中,这些接缝都可以直通设计,直通物品的灵魂。

Apple 的自相矛盾?

在”Steve Jobs: A Biography” 书中说到过一个故事,紧随上面说的“Apple 设计产品的过程完全与它是如何工程设计和如何生产相连的”后面,Steve Jobs 和 Jonathan Ive 在法国旅游时,他们走进一家厨房用品店,Ive 拿起他认为不错的一把刀,但然后又失望地放下,Jobs 也是这样,因为他们都注意到了在手柄和刀身之间又一小点胶水,他们俩谈论这把刀的好设计是如何被它制造的方式给败坏了。Ive 回忆说:“我们不喜欢去想到我们的刀子是被粘接在一起的,Steve 和我关心这些事,那些败坏器物的纯洁性,从它的本质转移开,我们都认为产品需要制作得看上去是纯粹和无缝的。”

我们也不喜欢用胶水粘接的东西,即使胶水将两块东西粘得跟一体一样,对比有结构的工艺,还是无法让人喜欢起来,这也是为什么我们喜欢卯榫结构的木作,而用气枪钉缝起来的产品看上去就很虚弱。

但是,你从上面看下来,可以发现很多 Apple 的产品都是使用胶水粘接的,像 iPod touch 4代和 iPad 2,如我们上面所说,正是因为胶水的使用,这可以让它们的接缝做到几乎不被人眼发现,这是自相矛盾吗?

要是从表面看,的确是自相矛盾的,但是,你会讨厌像厨房用刀是被胶水粘接的,但对于 iPod touch 4代或 iPad 2,却找不到与前者太多的共鸣感,是因为产品类型吗?有一点关系,因为像 iPod touch 4代或 iPad 2 已经足够薄了,薄到我们普通人认为的一粒小螺丝都比它厚度还要长的时候,我们就不太倾向于必须要有机械结构的要求了,因为这和尺度与材料有关系,就像屏幕和玻璃的连接使用胶水是天经地义的。

从表象上来看是尺度和材料的关系,那么我们从追寻本质的路上来说,这一切与它们的结构有关,即它们的制成逻辑,在制作过程中,工艺的选择是在原则内的妥协,比如你做到薄并且结构复杂就很难用机械紧固结构来连接。当我们看到 iPad 2 的内部结构时,我们会认为使用胶水不是情有可原而是理所当然的,看到 iPad 2 的 Unibody 背壳,以及那些配件被 organized neatly 的时候,就会感觉其背后的强烈的设计追求欲望,坚实的制作逻辑。

左侧是 iPhone 3GS 的拆解,图片来自 iFixit,右侧是 iPhone 4 官方宣传视频上的一张截图。单看内部结构,你会觉得后者漂亮多了,后者漂亮可不仅仅是 things organized neatly。

里面还包含有什么深层的意义?先允许我大胆地从建筑学中借用一个词:Tectonic!

Tectonic,建构

这样的借用可能有些粗鲁,尤其是没看多少关于“建构”的书籍和文章,又擅自越界去使用建筑学内自认为是核心的东西,而站在工业设计上又可以看成是妄自菲薄,但是去他的,这又如何。

“建构”实际上在建筑学上也不是一个清晰的概念,而是一个母题一种理念或一种造物观,所以人们都在谈建构,但又无法说清建构是什么,但有一个看似不错的定义出现,马上又出现另外一个也不错的定义,它可以涵盖很多内容,也可以简单地解释,比如建构就是关于怎么建造的,就像前面提到的设计是关于物品如何被人制造的,既然这样,为什么人们还是无止境地谈论它,怎么谈论它又不减它的魅力,因为它是母题是原型是接近本质的,对它的思考和追求是保证建筑意义的凝聚,就像游戏或者电影中那样,它是那些维持系统的神秘的宝石、水晶和源泉。

城市笔记人多次提到他认为 tectonic 应翻译成“构造”,他自己的文章和翻译的文章都使用“构造”这个词,也在评论中多次说到比如这篇和这篇(页内搜索 tectonic 可以找到),由于这里是谈论它和产品设计的关系,那么仍然沿用多数人使用的“建构”,一方面是强调建造更宏观的把握这种人类行为,另一方面因为用的人多就更加一般化话符号化,这里不需要去和字面意思结合,而直接知道有这么一个东西即可。笔记人有专门讨论 tectonic 这个主题的文章,叫做《一则导言的导言》,文章中说到弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)通过《构造文化研究》将 tectonic 同“文化”相连,从而成为人们热衷谈论的问题,弗兰姆普敦在书中选这案例都是“在建筑艺术表现和建筑结构单元之间高度诚实的那些建筑师的建筑”,表皮是否反映构造以及传达怎样的真实成为 tectonic 这个主题的一个主要话题,如果将此与此文所述进行连接,那么就是设计踪迹,虽然在产品设计中很难说掩盖还是表现设计踪迹这个现象严重,低劣的设计和人工制品也在表现着它的设计踪迹,但如何去表现传达制成品中人的努力和人的痕迹这一点是相通的。

Frampton 的《构造文化研究》(亦即《建构文化研究》,王群译)关注的“不仅仅是建构的技术问题,而且更多的是建构技术潜在的表现可能性问题”,建构是“结构诗意的表现”。Frampton 对 tectonic 这个词进行了词源学的考证,来自希腊文 tekton,意思为木匠和建造者,并且说一般意义而言这个 tekton 泛指对金属以外的硬质材料进行劳作的匠人,这个强调粗略一看可以和上面说的胶水和结构还能对得上。

Fritz Neumeyer 的《建构:现实性的戏剧与建筑戏剧的真相》(由王英哲翻译)中,说到:“建构这一概念的核心指向事物的可拼接性与直观性之间的神秘关系,并涉及建造之物的秩序与我们的感知结构之间的联系。这种作为表象所呈现出来的某物的建造方式与我们对该物在一瞥之下的感受之间的联系,具有其自身的辩证法。并非所有那些按照技术的、构造的法则建造的并且可被使用的东西都会让我们感到舒适,甚至是美丽——反之亦然。”并引用了申克尔一句对建筑学有意味的解释——“建筑学是经由感觉提升了的构造”。文中引用亨利希·冯·克莱斯特对拱的描写来说明“建造是经过控制的、天才地阻止了的崩塌”——“为何——我想——那拱尽管没有柱子却仍不会坠落下来?它能够岿然不动——我回答道——是因为所有的石头都想要同时坠落下来。”非常漂亮的解释。如上所述,围绕“建构”的一个话题就是表皮和真实的问题,对于当前虚假伪饰的表皮运动具有批判意义,Fritz Neumeyer 在这篇文章中借用了歌德的一句话,即“艺术不必真实,而是创造真实的表象”,来说明“建筑艺术在构造上不必诚实,而是创造诚实构造之物的表象”。在王英哲翻译的另外一篇同一次研讨会中 Hans Kollhoff 关于建构的文章《构造的神话与建筑建构》,谈论了“建筑建构感”的消失和“表里一致”,这篇译文开头引用了Hans Kollhoff 的一段话:“建构作为建设项目的功能上和构造上的表达,是建筑学的重要前提,但进一步而言,却并非其最高目标。对我们而言,最终,目的是,给死气沉沉的材料注入有机的生命,将人造物以人自身为类比作为整体予以把握。这一‘整体’——如康德所言——是经过划分的,而非堆砌而就。” “经过划分的,而非堆砌而就”就像是 Things organized neatly。

产品设计中的“Tectonic”

先看一件先秦的兵器——戈(图片来自《考工记》),早期人类需要安装手柄或者加长某个东西使用的是捆绑,直接的捆绑,这在不少古埃及的壁画中可以看到,实际是日常生活中也经常用到,比如把掸子捆到一个杆子上。戈同样需要用绳子捆到杆子上,但是它与原始的捆已经完全不一样了,有穿过木头的“内”,有穿绳索的“穿”,还有“阑”就是与木头贴合垂直于刀刃面的挡板,为了更加禁锢戈。从原始的绳索捆绑发展到这样的戈,就是人类制作物品的一个进化。

站在持怀疑论的实用主义视角,来看这个问题是“不就是结构吗?”它的确是与结构相关的,但是结构的目的是为支撑起人工制品,它贯穿起人的制造行为,如果只讲它视作一种结构,无疑结构在制造行为最多只剩下智力因素,比如只是为了追求新奇的结构,而现实中基本陷入分工之后的各司其职而失去了“制造”这个行为意义上的支撑。所以,在实际中,我们看到的是在工业设计、工程设计或结构设计以及制造加工等分工之后,如果没有逃出“不就是结构吗”这个理解,那么我们看到的都是平庸。

Apple 为什么能如此优秀,不仅与他们从工程师主导转向了设计师主导有关,最主要的是这种转变背后实质的变化,转变之前是工程师给出一些参数或图纸然后由设计师来设计一个外壳,而工程师在“制作内部”时并不是站在制作物品的角度,因为设计师更擅长与探索人与物的关系,你看现在 Apple 说设计是关于一个物品如何被生产的,而 Steve Jobs 的关于设计是人工制品的本质灵魂则更具高度。从 Apple 的产品中你就可以体会到他们不同团队的合作程度是如何的不可想象,正是出于他们对“制造”的理解。

建筑学中强调建构中一个重要内容是“真实性”,在产品设计中一样重要,比如上面说的用胶水来作一些设计中的连接,它就失去了人们想从产品中寻找的“真实性”,这些我们讨厌用胶水连接的情景是,它反映出制作者在制作过程中偷懒了,看不到制作者的追求只看到它完成任务。这里的“真实”是指美学意识上的,恰如歌德的那句“艺术不必真实,而是创造真实的表象”。

左为宜家的一张餐桌,和宜家的组装家具一样,是通过螺丝以及金属连接件进行连接紧固组装的,右图来自这,传统的四方桌,可以看到一些缝隙。宜家的桌子也有其自己的建构,但是如果把两者放在一起比较,对结构的审美体验会让人倾向于后者,因为后者有人的痕迹,这种人的痕迹并不是单纯的造物智慧,比如宜家那张桌子使用的连接结构都很复杂甚至有巧思(那个产品页面下有安装手册),它是关乎人文的,有时的人文甚至可以于智慧相背的,包括对待木头对待材料的处理方式。但是像很多现代的设计,比如 Wegner 、深泽直人或 Sam Hecht 的木制椅子,通过 CNC 加工,用胶水并且打磨光滑,并没有让我们对其因工艺的不同而在审美上产生差别,也就是说“人的痕迹”也不是纯物质性的(比如要求非得手工制作),它是人类制作物品的一种精神凝聚。

左图是 Eames 夫妇的 Herman Miller DKW 椅子,右侧为 Marcel Breuer 的 Wasilly 椅子。这两件作品是一眼就可以被其“建构”吸引的,而且它并不是炫耀结构,因为从中,比如从 DKW 椅子的力学分析中可以体会到它们不仅言之有物、没有多余、有起源以及有结局的,并没有在结构上停顿住。

如果说建筑学中的建构是结构诗意的表现,那么产品设计中的建构是纯粹明净的造物过程的表现。

iPhone 4 上的建构

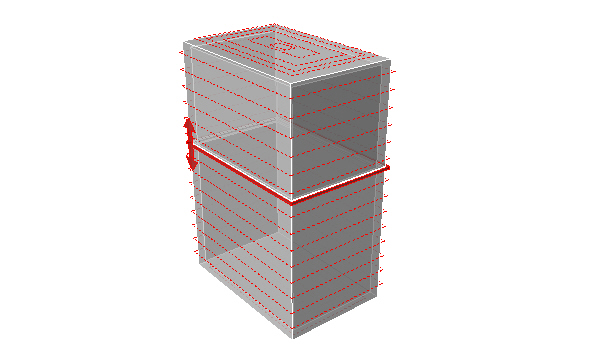

iPhone 4 的简要结构示意图,图片同样来自 Apple 在中国申请的 201010608849 号专利。这张示意图只反应了 iPhone 4 最基本和原始的结构图,我们说的最原始是从最终产品来回溯,而设计师最初是不是如此并不影响分析。可能有人觉得这样的结构太简单了,不就是上中下三块叠加而成的,但是如果你须看看其他手机,包括 iPhone 3GS,就会发现这些手机的结构基本是一样,就是桶形(Bucket),一个可以容纳元件的空间,然后加一个盖子,虽然不少从外观上看到的也会有上中下三层,但是实际都逃离不了那个原型。如果没有结构或造物的概念,就很容易被最常见的结构范式给框住了,比如设计师一上来就画草图,那么只可能落入窠臼,否则没有依赖如何安身。如果事后再去思考结构的创新,不是从头再来的话,还是无法逃出已有的框架,最多是对这个框架有所修正而已,所以你可以看各种热门手机的拆解,可能外表上看着相差挺大,但一拆开都差不多,事实上他们的外表也是差不多,自从大家都成了触摸屏手机之后,简直就是亲兄弟一样了,而 iPhone 4 如此的不同正是因为它的制造逻辑在一开始就是不同的。

iPhone 4 的结构有3层,中间为基础层,基础层提供支撑、定位等功能,由一圈有厚度的金属围成牢靠的墙体,中间有平台板,成为元件和内部构件的安装起始平面,元件和构件安装在中间平台板与上下盖体形成的空腔内,上下盖体固定在围墙内侧,盖体表面为玻璃。这也是一种结构原型,所以此时它并未发展出多少设计含量。

接下来的上下盖体的具体化可以很快确定,比如上盖体是触摸屏组件,下盖体为后盖,中间的基础件的材料确定,那么它的性能也为结构具体化指出大方向,比如金属可以方便为其他元件和组件提供承载和安装位置,那么接下来的问题就是屏幕组件是如何安装到中间基础件的,卡扣是最常见的方式,比如 iPhone 3GS 就是如此,但是做卡扣的话,需要将这些特征组件比如弹簧卡子等焊接到基础件上,而中间基础件原先就是一圈金属件,这样做就不符合建构的逻辑了。

iPhone 4 选择螺丝固定,但是螺丝固定带来一个装配问题,因为卡扣的话可直接安装摁上就是,而螺丝连接则要在盖上前操作,这就自相矛盾了,但是 iPhone 4 的原始结构不是桶形的,而是三明治式,它是两头可开口的,这样只要改变装配顺序就可以实现螺丝的固定,中间基础件有平台板,那么屏幕组件的爪子就要贯穿平台板,这样的结果是带来更牢靠的结构,接触面积大,可以用大头螺丝等等。屏幕组件有10个爪子,这样的连接可以保证非常高的结构强度和精度。(从11楼摔下都不散架,新浪微博链接)

上盖板可以如此安装,那么下盖板即后盖只能通过外部安装了。

iPhone 4 的背壳和 3GS 的屏幕组件一样,采用了两颗在外壳固定的螺丝,另外在配了8个卡钩。

为避免撞击对屏幕等的破坏,将上下盖体退后 0.6 mm,让强度高厚度大的金属圈去接受撞击,同时它同齐平的设计相比,一下就生动起来,并且可以给人带来比较强意识的握着感,加上统一的 0.2 mm × 45度的外边缘倒角,用光影勾勒了一下整个形体。另外出彩的设计就是在金属件上直接注塑 overmolding,它不仅使用于上下盖体的框架上,玻璃护圈是塑料,但是衬板结构以及各种爪角为金属,需要将两者结合在一起,使用的就是将金属件放入注塑模具内,然后在其上注塑覆盖;最具表现力的就是天线分割条,先在缝隙内注入过量的塑料,然后再加工成统一的表面,将两种材料一体化。

从 iPhone 4 的大致结构即可体会到建造,什么能体现人类制作物品的精神,在石器时代以及到后来的手工艺时代,看着别人制作然后学着做可以体现这种精神,但是到了工业时代,制作物品的具体工作已经由机器来完成了,那么如果还是依照别人的范式去制作东西的话,那么已经没有了这种精神了,因为此时制作物品的精神已经转移到了设计之上了,而设计需要的是明确的意图。在 iPhone 4 身上可以感受到那种“Built from scratch(从头开始建造)”,这是制作物品的精神的最好体现。

The End

我很喜欢“朴散为器”这个词,简单、平常但意不尽,人类造物就是这样一个过程,人工制品它记录了从“朴”到“器”的过程,它就是设计的踪迹。

1. 贡布里希《艺术与错觉》第三章“皮格马利翁的能力”一种中引用了阿尔贝蒂《论雕塑》中对人类“制作第一个物像”的描述。

2. Affordance 由 James J. Gibson 提出的一个概念,一个环境的 Affordance 指的是它提供给动物可能性行为的属性,它独立于动物存在但同时又在与动物发生关系时显现。关于这一话题,以后会有文章讨论。

3. James J. Gibson 在 The Ecological Approach To Visual Perception 一书中十四章介绍了他的 picking up information 理论,这是他摆脱传统各门类认知学的框架,开创自己的“直接感知”的理论基础。

4. 本篇文章可以视作《2010: A Design Odyssey》的续集,如果你看完本篇全文,那么推荐阅读一下它的前传。

5. Archtype (原型) 是一个哲学术语,大概的一些解释可以见维基百科,在设计中有几层意思需要关注到,一个它的原始性,所以我们可以把人类发展初始时的器物看作是它的后继进化者的原型,它是源头,另外一个是它的本质性,没有附加额外的皮毛,比如社会和经济等的影响,它可以抽象到保证它存在的极限条件下的所包含的内容,有时这两种属性是可以分开谈论的,比如从人文的角度来说只要追求它的原始性,如果淡化时间观念那么重点在于它的本质性。

6. 深泽直人与 DMN 举办 Without Thought Workshop 举办了11次,每年一次,在 DMN(DIAMOND DESIGN MANAGEMENT NETWORK) 网站上可以看到各期的主题。2010年是11期主题是容易,2009年第10期是“箱 | Box”,第9期为花瓶,第8期为“拭 | wipe”,第7期为早餐,第6期为“COIN”硬币,第5期为垃圾桶,第4期为“product art”,第3期为“e-fashion”,第2期为汽车拉环,第1期在1999年举办,主题就是 without thought。Without Thought 这个 Workshop 参与者是 DMN 成员公司的驻厂设计师,圣诞前的冬令营,完成后以展览的形式展出,并有相关书籍出版,±0 的商店中也有几期。值得一提的是这个 Workshop 的主题,或许可以说11年的主题变化,也在一步步的靠近原型。

7. 文中涉及到的 Apple 产品的尺寸,按照 Apple 官方 Dimensional Drawings 的图纸,是 Apple 公司用 NX (即UG)到处的平面尺寸图纸,虽然曲线作了处理,但是设计尺寸都是精确的。

8. Core77 在采访 Jonathan Ive 关于 iPhone 4 的设计的文章 Material Matters 中,文章开头写道,如果对人类之造物没有任何概念的外星人来到地球,他们会通过什么来识别这个地球有文明,他们会通过 iPhone 4。在城市笔记人翻译人类学家 Tim Ingold 的《制作文化与编织世界》也用到了这个段子,就是外星人来到地球之后怎么来区分人造物和非人造物。这篇《制作文化与编织世界》推荐阅读,本篇文章与它有很多可以相通的地方,只不过那篇文章强调“应该把制作视为一种编织的方式,而不是反过来”。